このドキュメンタリーを見ると、フクシマの原発事故は、このような歴史の流れで起きたことが、本当によくわかります。たしかに人類の歴史は、試行錯誤の連続ですが、20世紀に人間が手にした核兵器は、決して「宇宙船地球号」のなかで、使用の許されるものではないでしょう。宇宙船地球号そのものが、壊れてしまいますから。

現在、国際政治の舞台で、覇権国を維持するためなら、超大国である米国のエゴが何処までも罷り通るという「現実的と称する考え方」は、あまりにも傲慢だと言わなければなりません。

原爆の唯一の被爆国である日本が、「原子力の平和利用」という美名の下、地震列島に54基もの原子力発電所を覇権国アメリカに抱えさせられている現状は、あまりにも皮肉だと言えましょう。

もしかすると、現在の日本の状況は、これからの世界がどうなっていくのか、私たち、日本人自身が試されているリトマス紙なのかもしれません。世界のパワーポリティックスのなかで、何が起きているのか、また、大きな力の中で、弱者がどのような扱いを受けてきたのか、を知るためにも是非、見ていただきたい映画です。

(*マグロの刺身が好きな人も是非、見て下さい。)

ところで、今回、このよくできたドキュメンタリー映画が豊橋市でも自主上映されます。是非、多くの方に見ていただきたいと思いましたので、ご紹介します。

日 時 平成25年 7月 28日(日)

(1)10:30~ (2)14:00~ (3)18:00~

*3回上映

場 所 豊橋市民文化会館 リハーサル室

主 催 「放射線を浴びた「X年後」」上映委員会

問い合わせ先 090-8556-8301 (担当:林 美春)

*劇場映画「X年後」公式サイトより(http://x311.info/)

プロデューサー 大西 康司

はじめに、何故「もうひとつの第五福龍丸事件」を愛媛の放送局が?という疑問を持つ方が多いと思います。今から8年前、私にとっても1954年に起きたいわゆる’第五福龍丸事件’は遠く、歴史上の、そして教科書上の出来事に過ぎませんでした。しかし伊東英朗ディレクター(監督)が掴んできた「ビキニで被災した元マグロ漁船乗組員が、愛媛にもいるらしい」という思わぬ情報は「不思議な感覚」を私に呼び起こしました。それは歴史が‘今‘に生きている「不思議さ」であり、広島・長崎・第五福龍丸だけと思っていたこの国の被ばく者が、自分の近くに共存している「驚き」でした。

2004年から始めた取材。伊東ディレクター(監督)との約束事は一つ。それは、被取材者と近い位置にいるローカル局制作者として「一人の人間の‘痛み‘を忠実に丁寧に描くこと」によって、「個人と国家」の関係が問われるこの事件の実態・本質に迫っていこう、ということでした。そう、「一人の人間に寄り添うことから本質へと迫る」…これはローカル局の‘限界‘ではなくローカル局だからできる‘可能性‘なのです。手探りの中、ひたすら、ひたすら現地を訪ね、一人一人の証言を積み重ねていく取材…「小さな井戸を掘り続け、それを’普遍’につなげていく」…8年の取材を重ねる中、社の理解を得てローカルで粘り強く放送を続けることができたこと、そして何より日本テレビ系「NNNドキュメント」で2回に渡り全国放送できたことが、この’小さな井戸’を掘り進んでいく大きな勇気となりました。

そんな取材の集大成として突き進んだ映画化。

この映画が発掘した事実を’一人’でも多くの方に知って欲しい。この映画を見て頂いた’一人’が、その立場や考え方を超えて噛みしめて欲しい。この映画を’一人”一人’にしっかりと届けたい。

…’一人’の人間にこだわる私達の願いです。

最後に、南海放送というローカル局が’テレビ’というメディアを超え’映画’に挑戦する試みが可能になった背景には、日頃「メディアとメディアの新しい組み合わせ」を積極的に推進してきた南海放送トップの後押し、様々な現場の仲間による社を挙げての協力・応援がありました。そして勿論、’映画’という未知の航海への’灯台’となって頂いた 日本テレビ系「NNNドキュメント」関係者の皆様のご指導、御協力があったればこそです。改めて深く感謝致します。

大西 康司【プロフィール】

昭和57年南海放送入社。以来、様々な番組を制作、プロデュースを行う。報道情報本部制作部長などを経て、現在 執行役員テレビ局長。

監督 伊東 英朗

『高校生で訪れた広島』

原爆で焼かれた一人ひとりの壮絶な死を知り、その苦しみに自らを重ね合わせた時、深い絶望と強い怒りを覚えた。10代だった僕はその思いを「忘れること」は、加害と同じだと考えた。以来、折にふれ広島を訪れるようになった。そしていつからか「忘れない」ではなく「何かできることをしたい」と思うようになった。

『8年前』

インターネットで番組リサーチをしていた時。元高校教師 山下さんの活動を伝える記事が目に飛び込んできた。『…第五福竜丸以外の多くの被ばく船を調査…』「第五福竜丸以外の船?そんな話聞いたこともない。僕だけが知らないことなのか。」まるで狐につままれたような感覚だった。

『確かめたい』

番組制作を共にやってきたプロデューサーの大西と、4時間をかけ高知県の山下さんを訪ねた。山下さんは静かに語り始めた。「多くのマグロ漁船、貨物船が被ばくし、汚染された魚が水揚げされ食卓に運ばれた。いつしか事件は第五福竜丸事件として記憶された」と言う。それまで当たり前のように使ってきた「広島、長崎、唯一の被ばく国」というフレーズは正確ではなかった。「なぜ事件が記憶から消え去ったのか」僕は、その理由をこの手で解き明かしたいと思った。

その日からこの事件の取材が始まった。抱えている番組制作の隙間を見つけては現場に通った。費用を節約するため山下さんの自宅を宿舎兼取材拠点とさせてもらった。カメラマンと2人、愛媛西部から高知東部まで300キロを何十回となく往復。被ばく者を訪ね歩く日々。時に怒鳴られ凄まれ、飯が喉を通らないこともあれば「よう来てくれたなあ、ありがとう。お父さんが生きとったらあんたら大歓迎するに。腹減っちゅうがやろ」とカレーをおご馳走になることも。取材で疲れた体で車を運転し会社まで4時間をかけ戻る。その繰り返し。その年2004年には、日本テレビ系列(NNNドキュメント)で全国の人にその事実を伝えることができた。以降、新事実が見つかるたびにローカルでの放送を繰り返した。しかし、番組が事件解明へつながることはなかった。

『乗組員の証言も積み重ねた』

日米両政府の公的文書、調査記録も検証した。しかし乗組員が被ばくしたことを裏付けることができないままだった。ところが2009年、米エネルギー省の機密文書を発見。放射性降下物が漁場を中心に拡大、日本全土までもが放射性降下物で覆われていたことが分かった。

『2011年3月11日』

その日を境に人々の関心は放射能に集まった。「直ちに健康に影響はない」という言葉に疑心し、目に見えない放射線に怯え、風評被害が起こった。

「ついにあの時がやってきた」

テレビの前で呆然と立ち尽くす自分の姿があった。

『人々に向けられる線量計』

風で舞い上がり、雨で落下する放射性物質。セシウム、ストロンチウム、ホットスポット、シーベルト…専門用語が飛び交い、新聞紙上に、牛乳やお茶、魚、水などから放射線が検出されたと記事が踊る。風評被害が起こり、わずかの期間で政府は、終息宣言をした。

僕が、港を歩き老人や未亡人から聞いた半世紀前の話が、目の前で起こっていることと重なる。心の中で叫んでいた。

「半世紀前に身の回りで同じことが起こっていたんだ。皆知らないのか。同じ轍を踏んではいけない。」

過去の被ばく事件を未清算のまま放置してはいけない。この事件を解明しなければ、今後起こりうる被害を防ぐことができない。

2012年1月、日本テレビ系列(NNNドキュメント)で1時間番組として8年ぶり2回目となる放送を行った。全国から大きな反響を得、多くの若い世代が見てくれたことが分かった。

『今度は映画化』

映画館での上映はもちろん、その後の小さな自主上映が調査などにつながって欲しい。それが僕の強くささやかな願いだ。事件はほぼ未解明なままだ。全国津々浦々にかつてマグロ船に乗った人がいる。生存していれば70歳台から80歳台。核実験は、太平洋だけとっても1954年から1962年まで続けられた。被害者の数は計り知れない。解明の第一歩となる被害の実態を調査し、救済の道筋をつけなければならない。小さな行動が積み重なれば光が見えてくると信じている。

日本テレビ日笠プロデューサーには番組製作から映画化まで親身になってアドバイス頂いた。また、当時のマグロ漁をとらえた「荒海に生きる」、そして高校生たちの取り組みを記録した「ビキニの海は忘れない」などの映像によって、よりリアリティをもってビキニ事件の実相に迫ることができた。

今、被ばく者たちは自らの死をもって被ばく事件のX年後を伝えている。僕らはそれを重く受け止め、事件を伝え続けなければならない。

人々が事件を知ることが、被ばく事件解明の一歩につながると信じている。

伊東 英朗【プロフィール】

1960年愛媛県生まれ。16年間公立幼稚園で先生を経験後、テレビの世界に入る。東京で番組制作を経験した後、2002年から地元ローカル放送局 南海放送で情報番組などの制作の傍ら、地域に根ざしたテーマでドキュメント制作を始める。2004年ビキニ事件に出会い、以来、8年に渡り取材を続ける。

*キーワード解説

<ビキニ水爆実験>

米国が1954年3月1日から5月まで、中部太平洋のマーシャル諸島ビキニ環礁で行った実験。キャッスル作戦と名付けられた実験は6回(うち1 回はエニウェトク環礁)。3月1日に爆発させた「ブラボー」は広島に落とされた原爆の1千倍以上の破壊力があるとされ、近海で操業中の第五福龍丸(乗組員23人)が被ばく。同年9月、無線長の久保山愛吉さんが死亡した。

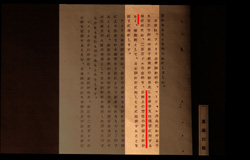

<ビキニ被災事件の補償問題に関する日本側書簡返信>

日本政府は、1954年12月、被ばくした魚は、人体に影響を及ぼすものではないとして、放射線の検査をすべて打ち切った。そして翌日からは、すべての魚が水揚げされた。 その直後、日本政府とアメリカ政府は、公文書を取り交わしている。アメリカ政府が「完全な解決」を条件に、慰謝料として200万ドル(当時、日本円にして7億2千万円)を支払うという文書。日本政府は、その条件を受け入れ、事件は完全な解決とされた。 慰謝料は、4分の3が、魚の廃棄や魚価が下がったことによる損害に、残りは、第五福龍丸乗組員の治療費などにあてることが閣議決定されている。

<アメリカ原子力委員会の機密文書>

南海放送は2009年、アメリカエネルギー省から、水爆実験を所管した米原子力委員会の機密文書を入手。これは、米国気象局のロバート・J・リストが、1955年5月(実験のおよそ1年後)にまとめたNYO-4645と呼ばれるもので、非公開資料として長年機密扱いされてきた、しかし、1984年8月に一部の数値や文章を削除した状態で公開したものである。「キャッスル作戦からの世界的規模の放射性降下物」と題された機密文書には、世界規模の放射性降下物の広がりが記録されている。各水爆実験の広がりの他、1日毎の広がりが記録されている。この機密文書から、多くのマグロ漁船が放射性降下物に覆われた場所で操業していたこと、日本全土が放射性降下物で覆われていたことが裏付けられることになった。 また、この文書から、実験の1年前に、すでに122ヶ所のモニタリングポストが設けられていることが分かった。日本では、三沢や東京など5ヶ所。さらに広島や長崎ではABCCが利用され測定が行われていた。

山下正寿(やましたまさとし)と幡多ゼミ(はたぜみ)

元高校教師の山下正寿氏らが顧問を務める高校生ゼミナール(1983年設立)。高知県幡多地区の高校生が主体となり「足もとから平和と青春を見つめよう」をモットーに、地域の現代史調査活動をしている。1985年から地域のビキニ事件を調査。その姿は「ビキニの海は忘れない」(1990年)で描かれた。

教師になって高知に帰ってきた山下さんは、仲間の教師や教え子たちと共に、被災者の聞き取り調査を始め、高知県の沿岸部を3年に渡り調査した結果、消息が分かった乗組員は241人。生存していれば50代から60代のこの時期に、既に3分の1が死亡していた。被ばくした魚を水揚げした船は、東北から九州まで全国に渡っていた。その内、3分の1が山下さんの地元、高知船籍の船だった。山下先生は現在も、被災した乗組員たちに、被爆者健康手帳が交付されるように働きかけている。

<推 薦 コ メ ン ト>

「知らず学ばず、 忘れたふりして、燥ぎ過ぎた平和と繁栄の中を生きてきた日本は、3.11と共に壊滅した。今こそ僕らは正しい日本の未来を手繰り寄せるためにも、例えばこの「X年後」を見なければ、体験しなくてはならない。積年のテレビ番組を

注目してきた僕としては、今、その映画化の成果を、諸手を挙げて応援します。これは貴重な日本と日本人の記憶です……」

~大林 宣彦(映画作家)~

「放射能汚染の歴史は深くて広い。

その途方もない裾野を分け入って、曖昧な被ばくの実態を丁寧にあぶり出していく、、、そのプロセスがドキュメンタリーの神髄だ。

本作には東京電力福島原発事故以後を生きる私たちにとって非常に重要なメッセージが含まれている。 体制や権力の側がやろうとしてきたことの本質がここにも現れているからだ。 被ばくについてだまされないために踏みにじられないために、 何ができるか、この作品は問いかけてくる。」

~鎌仲 ひとみ(映画監督)~

「私がこれまで観たドキュメンタリー映画の中でも1、2を争う作品です。

自分はこれほど何も知らなかったのかと思いました。できるだけ多くの人に観てもらいたいと思います。ぜひ!!」

~斎藤 貴男(ジャーナリスト)~

「久々にドキュメンタリー映画の真実を手繰る力の確かさに衝撃を受けた。

第五福竜丸も、チェルノブイリも、フクシマも見えない負の絆でつながっている。それは生命の尊厳を冒涜する絆にほかならない。

人類はその絆を消滅させるために英知を結集しなければならない、と考えさせられた。」

~志茂田 景樹(作家)~

「衝撃を受けました。よくぞ撮ってくれたと思いました。大変なご苦労だったと思います。

ついこの前のことなのに、我々はすっかり忘れていた。又、忘れさせられていた。

同じことを何度も何度も繰り返すのか。アメリカに、こんなにひどい目にあわされて、それでも、アメリカにすがりつこうとするのか。我々は目をさます必要がある。

全国民に見てほしい。そして明日の日本を考えてほしい。とても勉強になりました。」

~鈴木 邦男~

「おらんちの池”を返せ!

土佐のよさこい節じゃないけれど、南洋はおらんちの池だ。その南洋の海をヒロシマの原爆の千倍の核実験で大破壊した奴がいる。

何百人の遠洋漁民が被爆して死んだ。日本は海で生きてきた国じゃないか。日本国は海を棄てるつもりか。

現代のジョン万次郎たちの命を、海の底で死んだ数えきれない生き物たちの命を返せ!

おらんちの海を返してくれ!」

~早坂 暁(作家・脚本家)~

「過去の不当な暗黒に学んで、その暗黒を切断することによって、まともに明るい将来を望める。

国際連合の五つの常任理事国は、すでに万を単位とする核爆弾を所有している。

人類のみじめな自滅を防ぐには、人類みんなで、何をしなければならないか、 何をしてはならないか、映画「X年後」はそのための切実な歴史の証言だ」

~むの たけじ(ジャーナリスト)~

「放射能は見えない。

匂いもないし音もない。もしも被曝しても痛みはない。症状もすぐには現れない。

だから怖い。気づけない。そして馴れてしまう。 今からおよそ60年前、第五福竜丸の乗組員たちが被曝した。それは史実。でも史実はひとつではない。

見えなくてすぐには症状が現れないからこそ、長い観察が必要になる。この映画はとても重要な視点を僕たちに提供する。まずは観てほしい。そして考えよう。

3・11を経過した今だからこそ、僕たちは何を為すべきなのかを。」

~森 達也(映画監督・作家)~

「ひとりの誠実な高校教師が不誠実な日本とアメリカの政府に対して抗議行動をしている。

その映像は、かのビキニの水爆実験は一回ではなくて105回、 被害は第五福竜丸だけではなく同時に出漁していた何百人の船員たち、さらには日本全土が放射能の被害を受けていたという恐ろしい事実を観客に伝え、この誠実な高校教師を絶望させてはならない、と静かに訴える。」

~山田 洋次(映画監督)~

Follow me on Twitter

Follow me on Twitter