10月 142012

友人が増田悦佐氏の素晴らしい分析レポートを送ってくれたので、紹介します。

現在、中東情勢が緊迫させている、そして、極東で、 中国、日本、韓国、台湾の領土問題の背後で暗躍しているしている覇権国家アメリカの惨状を見事に分析しているレポートです。レポートを読んでいただければ、よくわかりますが、アメリカという国が覇権国として生き延びていく手段は、もはや戦争経済、WAR ECONOMY しかなくなりつつあるのが現実でしょう。

もっともおそらく、それも根本策ではなく、おそらく延命でしかありません。

そのように分析していくと、今回の領土問題を煽っている日本の識者は、すべて米国の手が回っていると考えてもおそらく間違いとは言えないでしょう。

かつてウルトラナショナリストと米国に呼ばれた石原慎太郎氏のような人まで、息子かわいさで米国にすり寄ってご機嫌をとるために今回の騒ぎのきっかけをつくるまでに、ある意味成り下がった国が日本だということかもしれません。

以前のレポートでも指摘させていただいたように、本当の戦後史を知ってその総決算する必要があることは言うまでもありませんが、私たちが対峙しているアメリカという国の実態を私たちはもっと知る必要があります。

米国の不利になることは報道しないという日本のマスコミの不文律を知って賢く立ち回る時代を迎えています。

*以下、増田氏のレポートです。

「軍事超大国アメリカは、貧富の格差拡大で自滅する」

世界は今、1942年にカトリック2王家によるスペイン再征服(イスラム勢力の追い落し)が完了し、コロンブスがインドへの西回り航路発見のために船出して以来の激動期を迎えている。15世紀末の激動は、それまでユーラシア大陸の西端の狭い地域内で血みどろの殺し合いをくり返し、それでなくとも貧しい風土をさらに殺伐とさせていた西ヨーロッパが、世界中の富を略奪して超富裕地域に変身するという逆転劇だった。

今回の激動は、いったいどんな変化を世界各国にもたらすのだろうか。

西ヨーロッパと北米の数ヵ国が世界中の富の大半を巻き上げる構造が、ついに終わろうとしている。そして、世界中の非白人諸民族を奴隷として生き延びるか、絶滅されるかの瀬戸際に追いこんでおきながら、口先では自由とか、平等とか、平和とか、民主主義とかのきれいごとを並べ立ててきた西ヨーロッパ諸国が、見るかげもなく衰亡していくことはまちがいない。だが、それだけだろうか。

一見したところ、ヨーロッパの衰退でますます地球上唯一の超大国としての地位が安泰になりそうなアメリカに、死角はないのか。アメリカ文明は、ヨーロッパ文明ほど派手ではないが、深くひそかに根本から腐りはじめている。経済覇権国にのし上がっていく過程では、軽軍備・常備軍不信を軍事・外交方針の柱として急成長していったアメリカが、いまや地上最大・最強の軍事大国に成り下がっている。

アメリカの軍事超大国化が深刻な問題なのは、底の浅い「経済合理主義」が貫徹している社会風土だからだ。つまり「いつもニコニコ現金払い」の拝金主義、表面的な功利主義のはびこっているアメリカでは、軍事大国化は即軍事利権の肥大化につながり、軍事利権の肥大化は即国民大衆の窮乏化につながるという、あまりにも分かりやすい図式が絵に描いたように実現してしまう。

今回の大激動で没落する可能性が高いさまざまな国民経済について、なぜ、そしてどのような経路を通って没落していくのかを解明していきたい。手始めはもちろん、アメリカである。

少なくとも第一次世界大戦終結までのアメリカが、いかに軍事小国だったかを、主として文章でお伝えしておいた。「常備軍の規模は、なるべく小さいほうがいい。平時の軍備は国境警備隊程度で十分。もしどうしても参戦しなければならない戦争が勃発したとしても、当面の敵国を打ち破るのにぎりぎり必要な兵員と軍備を、そのときになってから動員すればいい」という思想だった。昨今のアメリカの保守主義者たちが金科玉条としている「抑止力」概念とはほぼ正反対の発想だ。

あのときは、数量データ抜きでご説明した、アメリカの「事後対処、間に合わせ」の軍事戦略がいかに忠実に実行されていたかを、今回は数量データを使って実証してみよう。

第一次世界大戦が勃発した1914年時点で、世界の主要国の陸・海軍兵員数は、以下のとおりだった。ロシアが135万人、フランスが91万人、ドイツが89万人、イギリスが53万人、オーストリア=ハンガリー帝国が44万人、イタリアが34万5000人、日本が30万6000人だったのに対して、アメリカはたったの16万4000人だった。(以上、数値はポール・ケネディ『大国の興亡』上巻、307ページの表より)そして、アメリカの軽軍備主義は、軍事予算に関するかぎり第二次世界大戦直前まで維持されていた。1937年時点での世界主要国の国防支出の対国民所得比率は、以下のとおりだった。日本が28.2%、ソ連が26.4%、ドイツが23.5%、イタリアが14.5%、フランスが9.1%、イギリスが5.7%だったのに対して、アメリカは国民所得のわずか1.5%しか軍備に使ってかった。(以上、数値はポール・ケネディ『大国の興亡』下巻、95ページの表より)

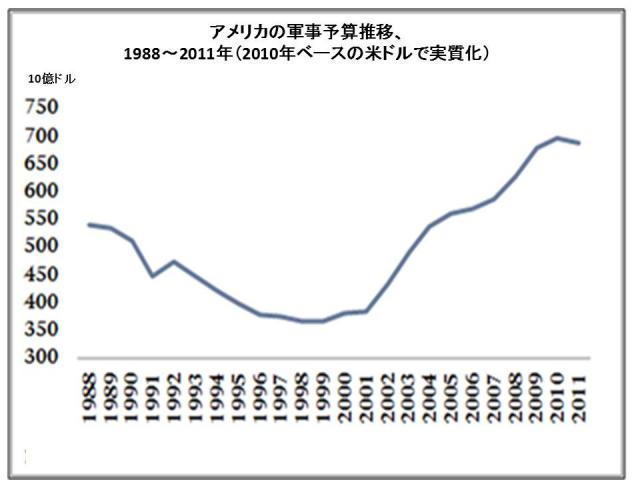

そのアメリカの軍事予算が、今はどこまで変わり果てているのだろうか。まず、1988~2011年のアメリカの軍事費支出を実額で見てみよう。

出所:ウェブサイト『The Burning Platform』、2012年8月24日のエントリーより転載

この図の概要は、たった二つの要因でほぼ完全に把握することができる。崩壊直前まで世界最大の軍事費支出額を「誇って」いたソビエト連邦があっけなく雲散霧消してしまってからの約10年間は、アメリカの軍事利権屋にとって万年ジリ貧のとんでもない世の中だった。彼らの救世主となったのは、オサマ・ビン=ラディン率いるアル・カーイダによる大型旅客機乗っ取り自爆攻撃、世に言う9・11事件だった。この事件直後の反イスラム原理主義のマス・ヒステリアが平時にはとうてい許容されるはずがないほどの軍事支出肥大化を招いたのだ。このあまりにもタイミングのよい事件については、勃発直後からさまざまな陰謀説が取りざたされていた。だが、ここではそのへんには深入りせずに、ある客観的事実の意味を指摘するにとどめておこう。

オサマ・ビン=ラディンは、サウジアラビアのサウド王家とも深いつながりがあり、アメリカ政財界要路の人びととも交流のあった名家のお坊ちゃんだった。こういう人物のところに、プロの中でも腕っこきの破壊工作員をイスラム原理主義に心髄したふりをさせて(ほんとうに心髄してしまった工作員ならもっといいが)送りこんで、たくみに9・11事件のような破壊活動へと誘導するのは、それほどむずかしいことではないのではないだろうか。もちろん、この破壊工作があれほど赫々たる戦果を挙げたのは、誘導した側にとっても予想外だったろうが。

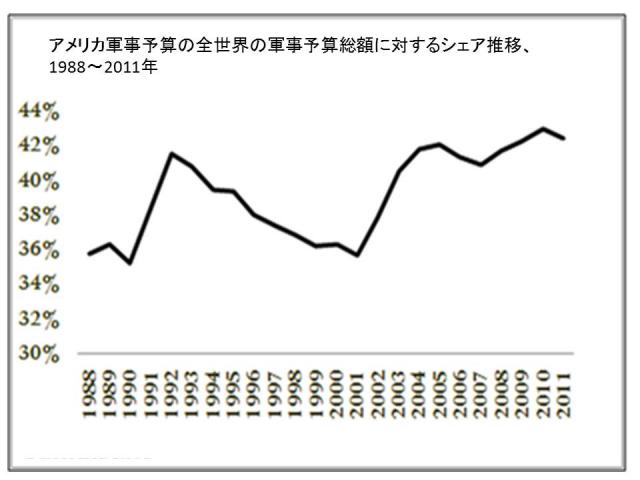

そして、上に見た実額を、世界中の軍事費支出額に対するシェアの推移で見ると、こうなる。

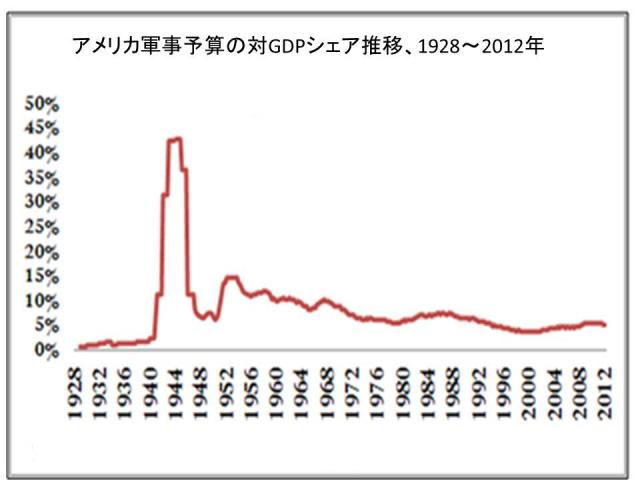

ソ連が健在だったころはせいぜい36%どまりだったアメリカ軍事費の対世界総額比率は、ソ連の軍事予算からロシア共和国の軍事予算への縮小期に、一過性で40%台で突出する。だが、世界中で軍事紛争が局地化、小型化し、ソ連と張り合わなければならないという口実も消滅した中で、1990年代末から2000年には定位置だった35~36%まで下がっていた。それが9・11以後の2003~04年には40%台が定位置というところまで肥大化していく。大恐慌直前の1928年から直近までのアメリカの軍事費支出額の対GDPシェアで見ると、下のグラフのとおりだ。

アメリカの第二次世界大戦参戦までは一貫してGDPの1~2%だった軍事費支出額が、最近では別に大きな戦争があるわけでもないのに、慢性的に5%前後で高止まりしている。

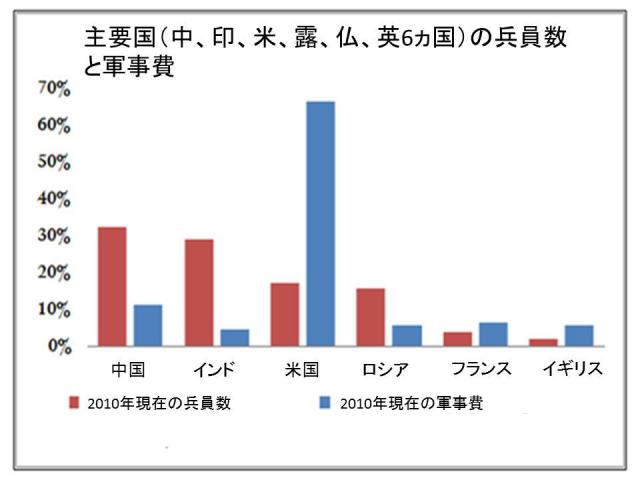

この金額をその他の軍事大国との比較で見ると、いかに異常に突出しているかがよく分かる。

このグラフは、軍事費支出額が大きい順に世界の軍事大国6ヵ国を選び、その6ヵ国の中で、兵員数と軍事費支出額のシェアを比べたものになっている。兵員で比べると、中国が6ヵ国全体の31~32%、インドが同じく27~28%に対して、アメリカも16~17%と「大健闘」している。中国・インドは10億人を超える人口の中での兵員数が6ヵ国合計の30%前後なのに対して、アメリカは3億人の人口の中から中国の半分を上回る兵員数を確保しているのだ。

軍事費支出額となるともう、アメリカの突出ぶりは論理的に説明可能な領域をはるかに超えている。世界全体の軍事費支出額の40%超というのは、軍事大国6ヵ国でのシェアに直すと、じつに3分の2をたった1国で使っているということなのだ。ソ連健在なりし時代には、「アメリカの軍事費支出額は世界の35~36%だが、ソ連は36~37%を使っている。このままでは、ソ連との全面戦争にまけてしまう」という危機感のあおり立てにも、一応理屈がついていた。だが、今では中国・インド・ロシアはともかく、イギリスとかフランスのように、戦争に訴えてでも決着をつけなければならないという状況が起きるはずがない国まで含めて2位から6位までの5ヵ国の軍事費支出額の2倍を、アメリカ1国で使っているのだ。これが浪費でなかったら、世界中に浪費という概念が成立するカネの使い道はなくなるだろう。

ここでもう一度、注意しておきたいことがある。それは、ソ連が崩壊して以来、約10年にわたってアメリカの軍事費支出額は減少しつづけていたという事実だ。この事実は、ソ連という最大・最強の仮想敵国亡きあと、繰り上げ当選した中国の軍備がいかに弱小かということを示している。兵員数で見れば、一応、いや堂々たる軍事大国だが、装備を見ればお粗末きわまる老朽兵器に延々とむだガネを使いつづけている、まさに張り子の虎だ。

アメリカが中国という仮想敵国を論拠に軍事力肥大化に逆転するためには、反イスラム原理主義マス・ヒステリアからの照り返しを必要とした。つまり、「もしイスラム原理主義でさえ、世界平和に対する深刻な脅威であるとすれば、中国の軍備はイスラム原理主義者たちが動員できる軍備に比べて、はるかにでかいよね」というわけだ。

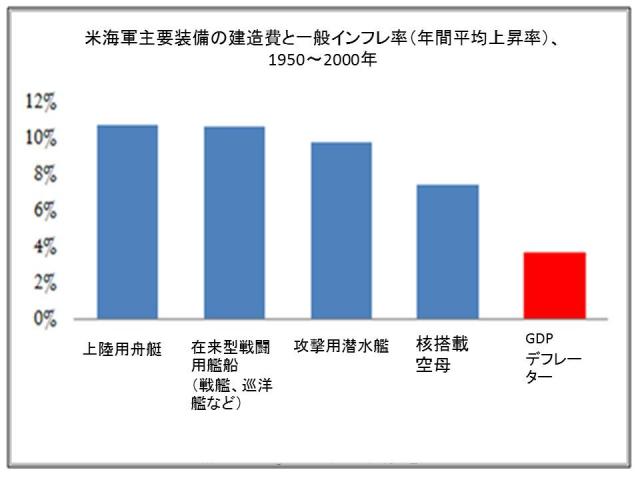

いったいなぜ、アメリカはここまでひねこびた屁理屈を使ってでも、軍事力の肥大化に突っ走るのだろうか。軍備というのは、軍事利権屋にとって高い利益率を延々と稼ぎつづけることのできる、おいしすぎるほどおいしい事業分野だからだ。次のグラフがそのへんの事情を暴露している。

アメリカ海軍の主要装備の価格が、20世紀後半の50年間にどの程度の年間伸び率で上がっていたかを図示したものだ。いちばんインフレ率の高い上陸用舟艇では、年間約10.5%だ。毎年10%の値上がりが50年間続くと、価格が何倍になるか想像してみていただきたい。なんと117倍になるのだ。

意外にも、ここに紹介された4品目の中では核搭載空母が、いちばんインフレ率が低く、約7%となっている。だが、年率7%の値上がりでも、50年間続けば価格は29倍になる。企業から軍隊への兵器の納入には、ほとんど競争原理が働かない。一応、開発段階では数社に競争させるが、これもじつは出来レースで初めから発注先企業は決まっている場合も多い。そして、いったん軍に正規採用される兵器のスペックが決まったら、次のスペックに変更されるまでは、採用されたスペックでの試作品をつくった企業に発注が集中しつづける。同じ機能を持ったジェネリック兵器が市場に登場して、そのほうが安いから需要がどっとそっちに流れるというようなことはあり得ない。

軍事機密の国防上の重要性とか、いろいろ理屈はつく。だが、結局のところ、軍需産業の有力企業と、国防総省と、陸海空軍プラス海兵隊の上級将官たちががっちりとした利権共同体をつくっていて、新参者の割りこみを許さない市場構造になっているから、兵器価格は上がる一方なのだ。だからこそ、アメリカ海軍の主要装備は軒並み年率7%超の大インフレが延々50年にわたって続くことになるのだ。

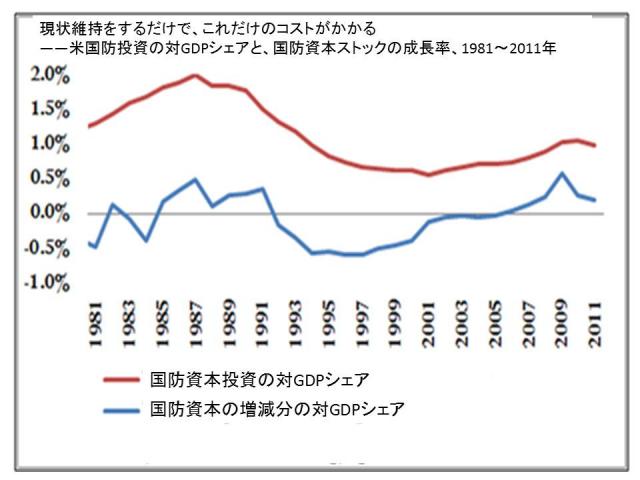

もちろん、重軍備論者たちは、ここまでおいしい軍事利権の存在を隠ぺいするために、なんとか弁解しようとする。その典型が、下のグラフだ。

これは「最近では技術進歩がどんどん加速して、最新兵器を導入してもあっという間に陳腐化してしまう。当然、次の新しいスペックの装備に切り替えなくてはならない。だから、毎年の軍事費支出額は莫大な金額だが、アメリカの国防資本ストックはほとんど横ばいで、あまり伸びていない」といった議論をサポートするグラフだ。

この理屈、中国の政府や中国共産党の要人がべら棒な資源浪費を正当化するための「中国は急速に成長している。だから、設備装置も建物もひんぱんにスクラップ・アンド・ビルドをくり返さなくてはならない。そのための工業原材料輸入額突出は、決して避けるべきことではなく、健全な経済成長が続いている証拠だ」という言い訳とそっくりだとお感じにならないだろうか。

中国経済がいずれはすさまじい資源浪費で息の根を止められるように、アメリカも度はずれた軍事大国化で自滅していくだろう。そして、その自滅過程は、アメリカ国民のあいだの貧富の格差が、どうにもならないほど拡大するというかたちでやってくるはずだ。下のグラフをご覧いただきたい。

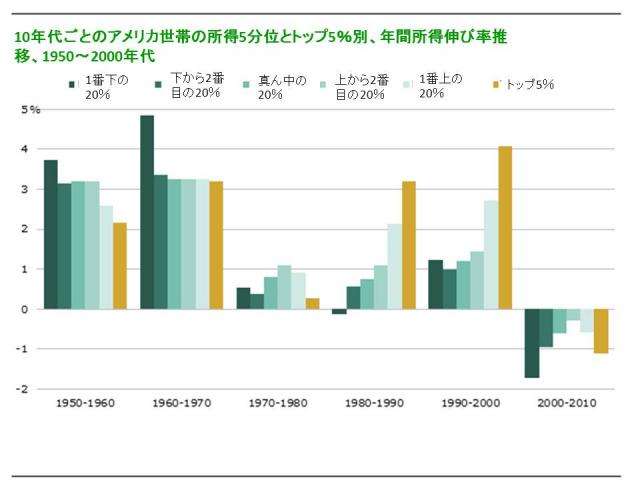

Pew Research Center、『The Lost Decade of the Middle Class』、2012年8月22日刊より転載

ご覧のとおり、「黄金の60年代」が過ぎ去った直後のアメリカの70年代では、真夏から厳冬へと表現してもおかしくないほど所得伸び率が急落した。ただ、救いは所得階層の上から下まで、ほぼ万遍なく所得伸び率が低下したことだった。1980年代以後のアメリカは、まったく違う国になっていた。金持ちほど所得伸び率が高く、貧乏人ほど所得伸び率が低い経済に変わってしまったのだ。つまり、時間が経てば経つほど貧富の格差が拡大する社会だ。そして、上のグラフでは、2000~10年の10年間で見ると、上から下まで全所得階層で所得が低下したことになっている。所得水準で上から5%に属する人たちも、下から20%ほど大幅ではないが、所得は低下していた。

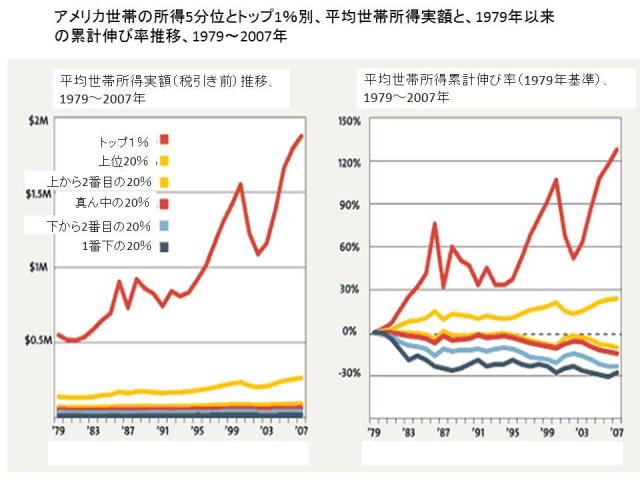

ところが最上位の定義をもっと絞りこんで、所得水準で上位1%の所得推移をみると、どうやらこの層は2000~10年でさえ、所得を伸ばしていたようなのだ。所得上位5%と違って、上位1%の所得統計はまだ公開されていないようで、上のグラフと正確に対応した所得上位1%の所得動向を示したグラフは、まだ入手できていない。だが、2000~07年で見ると、明らかにこのグループの所得はそうとう増えている

ウェブサイト『My Budget 360』、2012年8月14日のエントリーより

所得上位1%の平均所得は2000年に120万ドル前後だったものが、2007年には190万ドルあたりまで上がっていた。その後、2008年には一過性の大激減になったかもしれないが、金融市場も復調した2009~10年には下げの大半を取りもどしていただろう。つまり、所得上位5%だと所得が減少していた2000~10年の10年間でさえ、所得上位1%となると所得上昇を維持していた可能性が非常に高いのだ。所得上位5%と同じく1%の差がどこにあったのかを考えてみると、5%はふつうの大金持ち、1%は金融業や石油業や軍需産業といった万年高収益産業にコネのある大金持ちということが推測できる。そこで、上のほうで見たアメリカの軍事費支出の対GDPシェア推移のグラフを、もっと短い期間に限定したものを見ていただこう。

ウェブサイト『The Burning Platform』、2012年8月24日のエントリーより

期間が短くなったので、ソ連崩壊がアメリカの軍需産業にとっていかに深刻な打撃をあたえたのかが、よく分かるグラフになっている。GDPに対するシェアで見れば、朝鮮戦争時の異常値、約15%から1980年前後の6%まで下がりつづけていたものが、1980年代末には8%前後まで回復していた。だが、ソ連崩壊後の軍事予算縮小で、2001~02年の大底では4%ギリギリくらいに落ちこんでしまったからだ。アメリカの所得分布を見ると、過去40年間ほぼ一貫して、じわじわ増えつづける高所得層と低所得層に挟撃されて、中所得層に属する成人人口が大幅に減少していることに気づく。

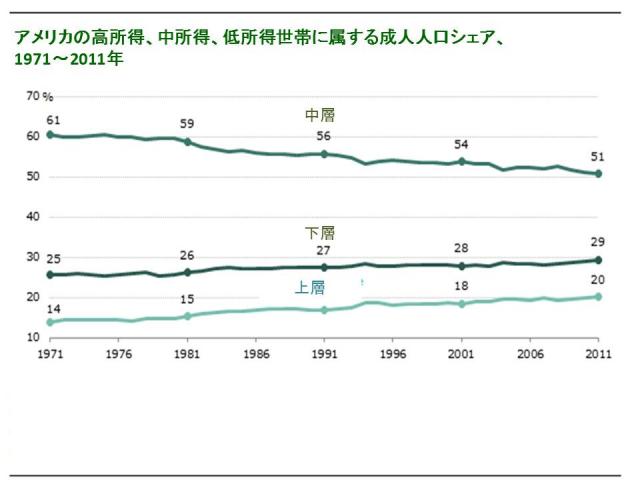

Pew Research Center、『The Lost Decade of the Middle Class』、2012年8月22日刊より

1971年には成人人口の61%が中所得層に属していたのに、2011年には51%まで下がっている。この間に上層は14%から20%へ、そして下層は25%から29%へと成人人口が拡大している。ちなみに、この上、中、下層への分類は自己申告ではなく、前の年の世帯所得を家族数が一定という仮定のもとに調整した所得額で一定の基準のもとに振り分けた客観的な分類である。大きな問題が2つ、浮かび上がってくる。1つ目は、この客観的な所得基準で下層に属する成人人口が40年間で4分の1から3割目前まで上がっていることだ。もう1つは、上層は14%から20%へと増えているが、その上層のあいだでも、上から5%と残る15%ではかなり所得水準が違うし、さらに最上位1%とその他4%のあいだの格差も拡大しているということだ。

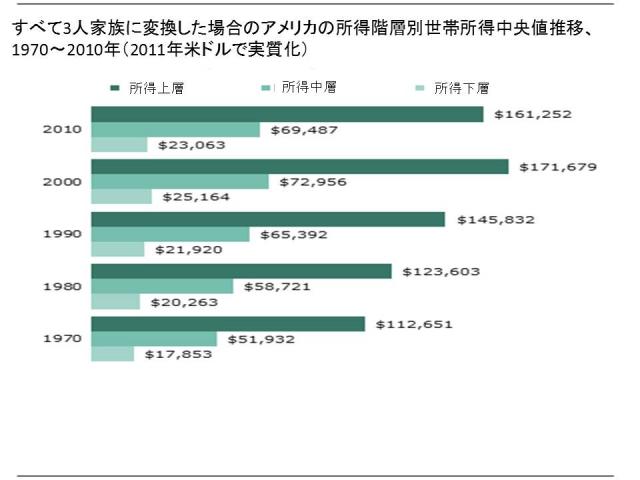

上、中、下層を分ける客観的な所得水準が下のグラフに明示されている。いずれも、生の世帯所得ではなく、家族数が3人という仮定のもとに調整済みの所得水準になっている。

上層の世帯所得中央値は過去40年間で43%伸び、2010年現在では16万1252ドルとなっている。1ドル80円換算で1290万円となる。中層の世帯所得中央値は同じ40年間で34%伸び、2010年現在で6万9487ドルだった。これも日本円にすると、556万円となる。下層の世帯所得中央値は、この両者に比べて格段に低い。過去40年間の伸びも29%にとどまり、2010年現在で2万3063ドルに過ぎなかった。日本円にすれば、わずか185万円だ。

最近、アメリカの社会派のブログ論壇で騒然たる話題を巻き起こしているのが、ついに福祉に頼るアメリカ国民の総数が1億人を突破したというニュースだ。一例を挙げれば、『アメリカン・ドリームの終焉(End of the American Dream)』と銘打ったブログの8月8日のエントリーが、そのものずばり「福祉に頼るアメリカ国民の総数がついに1億人を突破(More Than 100 Million Americans Are on Welfare)」となっていた。

だが、アメリカの総人口の3割は、ほぼ1億人に当たる。その3割のアメリカ人世帯の所得中央値がたった185万円なら、福祉に頼らざるを得ないのは当然ではないかという気がする。

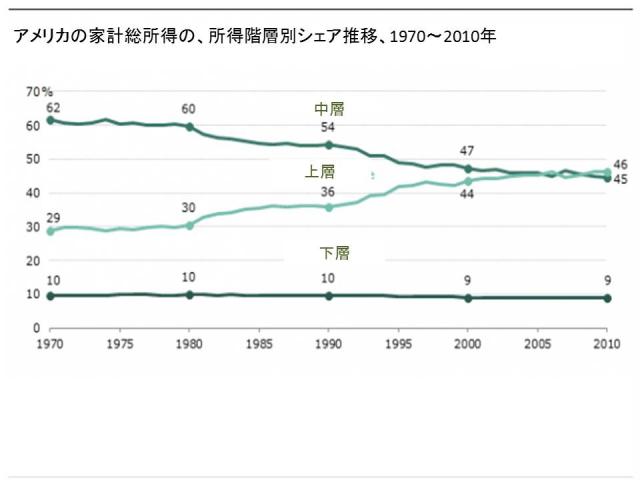

下に引用するグラフは、上、中、下層それぞれに属する世帯所得の合計額が、アメリカの世帯総所得の何%に当たっていたかを示したものだ。

このグラフと前篇最後に紹介したグラフを見比べていただくと、「アメリカは昔から貧富の格差の大きな社会で、それが活気ある経済活動を支えていた」などという言説が、いかにとんでもないウソっぱちかがよく分かる。1971年と2011年では上、中、下層それぞれの平均所得が総世帯平均所得に対する比率が様変わりとなっているのだ。

1971年の時点では、下層世帯は人口シェアが25%で所得シェアが10%なので、平均所得より60%低い所得しか稼げていなかった。中層は人口シェアが61%で所得シェアが62%なので、平均所得の1.6%増しを稼いでいた。上層は人口シェアが14%で所得シェアが29%なので、平均所得の107%増しの稼ぎがあった。上層は下層の5.18倍の平均所得があったわけだ。(人口と世帯数は違うという反論が出るかもしれないが、このデータでは世帯はすべて家族数3人として調整してあるので、世帯で出したシェアと人口で出したシェアは一致する。)

2011年に眼を転じよう。下層世帯は人口シェアが29%で所得シェアが9%になったので、全世帯の平均所得より69%も低くなっている。中層は人口シェアが51%で所得シェアが45%になったので、平均所得より12%低い所得しか稼げなくなってしまった。上層は人口シェアが20%で所得シェアが46%なので、平均所得より130%も高い所得を稼げるようになった。上層の平均所得の下層の平均所得に対する比率は7.42倍に拡大している。

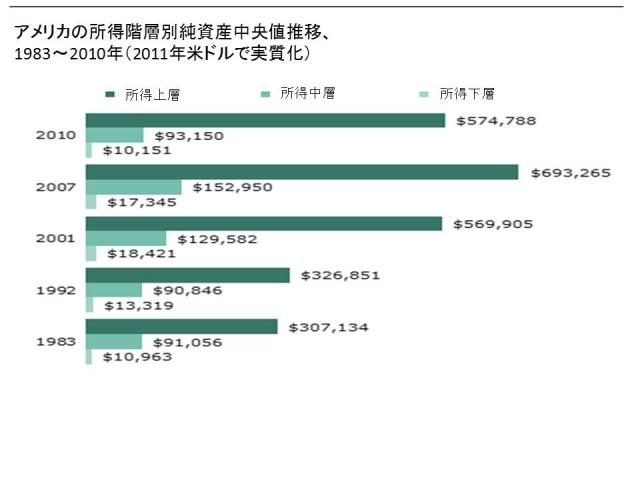

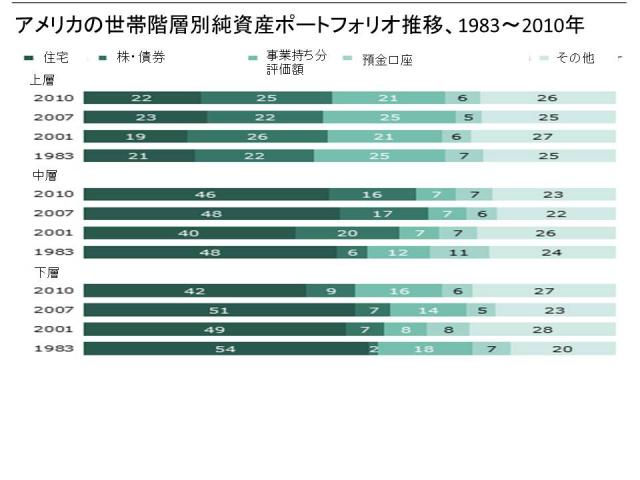

これだけの所得格差があって、しかも下層は貯蓄するどころか、福祉に頼らなければやっていけない世帯が激増しているとすれば、資産格差は所得格差よりはるかに大きくなっているということは、だれでも想像がつく。だが、下のグラフで上、中、下層別の純資産保有額推移を見ると、ここまでひどくなっているとはと嘆息せざるを得ない状態だ。

ご注意いただきたいのは、このグラフで観察対象としている期間は、これまでの40年間より短く1983~2010年の27年間だということだ。だが、その間にどれだけ貧富の格差が広がったかは、一目瞭然だろう

下層世帯の純資産中央値は、1983年の1万963ドルから2010年の1万151ドル(約81万2000円)へと7.4%減少している。中層は9万1056ドルから9万3150ドル(約745万円)へとたった2.3%の微増だ。27年間もかけて2.3%増では、ほぼ横ばいと言っていいだろう。一方、上層は30万7134ドルから57万4788ドル(約4600万円)へと87%も増加している。これなら、年率でも2.2%増と、ちゃんと意味のある増加率になっている。

この間に、上層と下層のあいだでの純資産中央値倍率は、28.0倍から56.6倍に変わった。倍率自体が倍増しているわけだ。上層と中層の純資産中央値倍率のほうは、3.37倍から6.17倍へと拡大している。こちらはさすがに倍率が倍増することはなかったが、倍率が83%も拡大していたのだ。

上層の資産構成は、ポートフォリオによるリスク分散のお手本になっている。住宅、株・債券、事業持ち分、その他資産にほぼ4等分し、残金は5~7%程度にとどめて銀行預金で持つというかたちだ。しかし、中層の資産構成はまったく違う。つねに全体の半分近くを住宅として持っているために、その他のさまざまな金融資産は、ほんとうにリスク分散になっているのか、かなり疑わしい。そもそも純資産総額が700~800万円程度では、ごちゃごちゃいろんなものを詰めこんでみても気休め程度にしかならないだろう。

結局のところ、中層の純資産保有は金額が下層より大きいだけで、構成は下層とまったく同一と言っていいのだ。そして、この資産構成だと、住宅市場が長期にわたって低迷したりすると、目も当てられない悲惨な運用実績になってしまう。このへんは、1980年代末から90年代初めにかけての日本の不動産バブル崩壊に立ち会った方なら、先刻ご承知のことだろう。

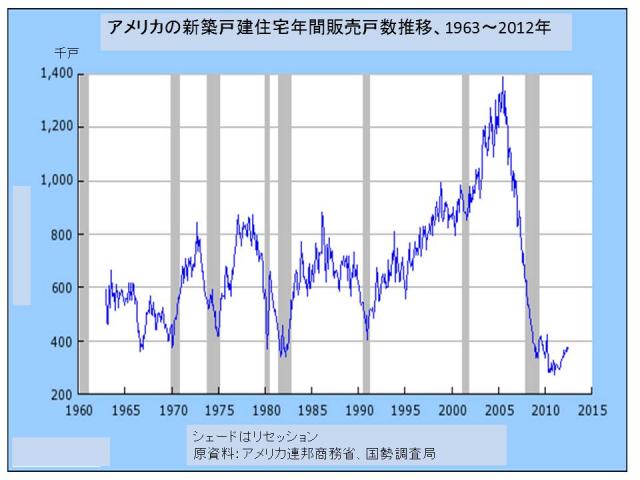

そして、アメリカの住宅市場は、急落のあとの急回復ではなく、急落のあとのジリ安基調持続の様相を呈している。

まず、新築住宅全体の販売戸数だが、大天井となった2005年の年間140万戸という供給が、従来の安定レンジだった40~80万戸に比べてあまりにも大きすぎた。だから、2010年にはおそらく第二次大戦後初めての30万戸ギリギリというところまで落ちこんでも、まったくアク抜け感がない。1990年代までの安定供給時代の支持線だった40万戸レベルが、今や抵抗線となってしまった印象がある。

さらに、この悲惨な住宅市場一般の中でも、とくに被害が大きくなりそうなのが、中層世帯が景気のいいときにちょっと無理をして買ってしまった可能性の高い価格帯の住宅なのだ。下のグラフをご覧いただきたい。

12万5000ドル(約1000万円)未満の低価格帯住宅は、2002年の年間4万8000戸からなだらかに減りつづけて、現状で年間8000戸前後の供給となっている。市場が6分の1になってしまったのだから大変なのは事実だが、しかし従来もう少し上の価格帯を狙っていた需要が少しずつ降りてくることを考えると、とんでもない過剰在庫が発生するとか、極端に値下がりするとかの危険は限定されているだろう。

問題は、75万ドル(約6000万円)以上という高額住宅の供給実績だ。2002~03年には年間で2700戸くらいしか販売されていなかったものが、サブプライムローン・バブルまっただ中の2006~07年には年間1万2000戸超の大量供給となり、今また年間2000戸前後まで収縮している。

こちらは、どんなに住宅不況が続いても、上から降りてくる需要を見こめない価格帯だ。また、2004~08年のあいだに高値つかみをしてしまった物件を、ローン返済に困ってかなり大きなキャピタルロス(資産評価の目減り)を実現してでも売ろうとする動きも、これから本格化するだろう。純資産の約半分をこういう物件のかたちで持っている中層の世帯は、売却して実現損を出そうと出すまいと、かなり深刻な評価損に苦しむのはまちがいない。

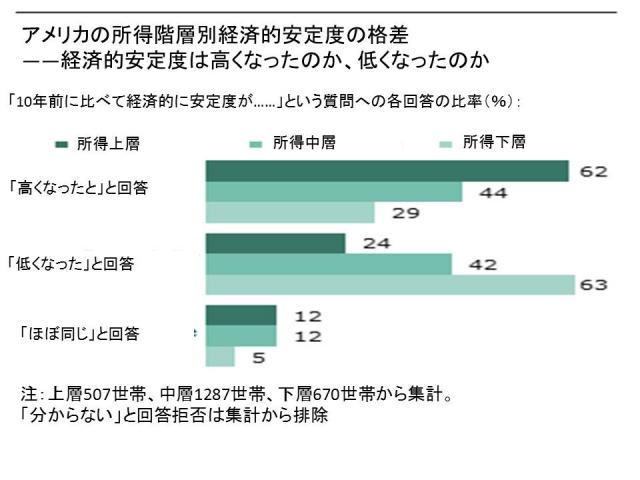

にもかかわらず、アメリカの中層世帯の経済的安定度に関する自己評価は、かなり甘い。

ご覧のとおり、中層世帯では10年前に比べて経済的安定度が高くなったと考える世帯が44%、低くなったと考える世帯が42%と、わずかながらも現状肯定派が優勢になっている。だが、アメリカの現状を見ると、金持ちはさらに豊かに、そして貧乏人はさらに貧しくなっていくだけではなく、中層は上層に追いつくよりは下層に吸収されてしまいそうな形勢になってきた。それなのに、この回答はちょっと心もとない。

ただ、アメリカの世帯も自分の世帯の現状というところから離れて、もう少し一般的な状況に関する質問には、もっと緊張感のある回答を出している。

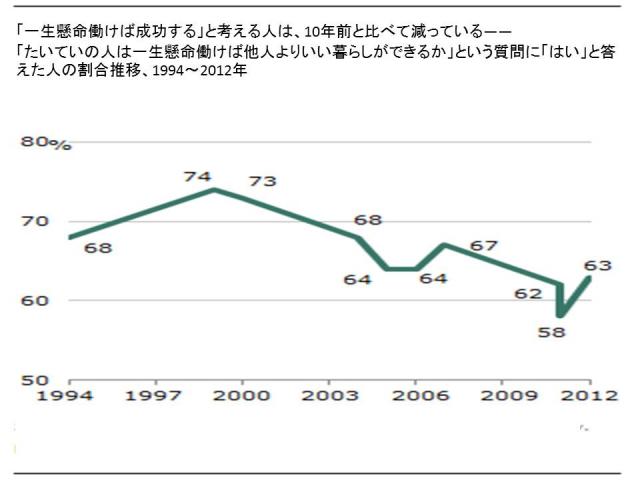

「たいていの人は一生懸命働けば成功できるか」という質問への「はい」という回答は、1998年の74%をピークに、前回調査では58%に下がっていた。最新の調査では63%まで挽回しているが、やはりピークに比べて自助努力への信頼感が10ポイント以上下がっているのは、けっこう重みのある変化だろう。

アメリカの中層世帯の今後を考える場合に、「これだけは絶対持続不可能だ」と断言できることがある。それは大学教育、もう少し正確に言えば大学卒業資格を取るまで学費を負担しつづける能力の崩壊現象だ。

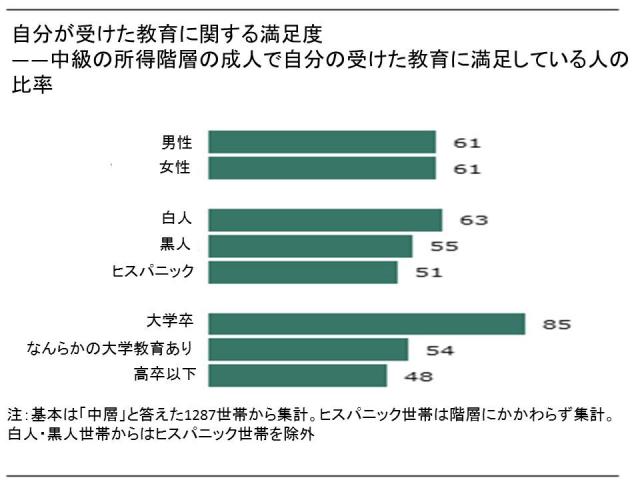

アメリカは大学卒業資格への投資のリターンが非常に高い国で、大卒以上の学歴を持つ人の生涯所得は、高卒以下の学歴しか持たない人の1.7倍に達している。だからこそ、自分の受けた教育に関する満足度では、大卒以上の学歴を持つ人は85%という高い回答を出している。なんらかの大学教育は受けたが卒業できなかった人たちの54%、高卒以下の人たちの48%と比べて格段に高い。

だが、残念なことに現在の中層世帯の子女で、大学卒業資格を取れるのは、返済不要の奨学金がもらえるほどの秀才(あるいはスポーツなどで抜群の才能を示した連中)だけだろう。ふつうの能力では、アメリカの中層家庭に生まれて大学卒業にこぎつけることはできない。

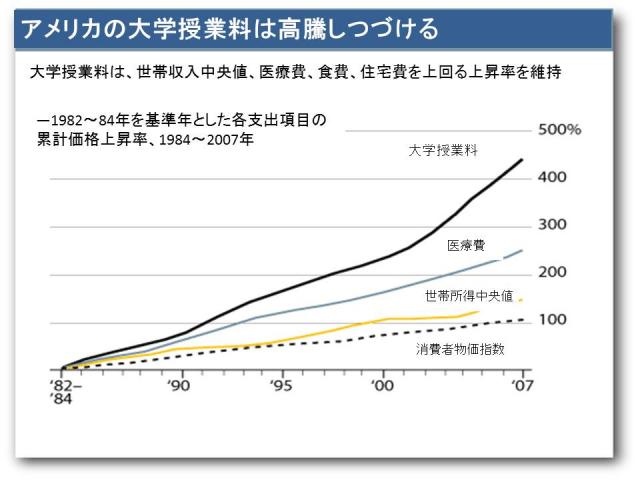

下に紹介するグラフがその理由を示している。

大学授業料は、過去25年間で5倍以上になっている。一流私立大学の1年間の授業料プラス生活費は、ベンツの新車1台分(約450~500万円)だ。ベンツの新車を4台乗り潰す覚悟で子どもを一流私立大学にやれる親は、中層世帯の中にはほとんどいないだろう。

そこまでぜいたくを言わなくても、私立大学の授業料は軒並み年間200~300万円、州立大学でも人気大学は似たような価格帯だ。日本で言えば駅弁大学的な州立大学でも、授業料が年間100万円以下で収まる大学はほとんどない。

一方で、アメリカの中層世帯の所得中央値は500~600万円程度しかないのだ。年間100万円の負担でもかなり重い。200万円以上となると、学費ローンのご厄介になり、「大学は出たけれど……」ローン返済負担がきつすぎて、ふつうの給与所得ではやっていけないという新米社会人が大量供給されることになる。

結局のところ、軍需産業とか石油産業のような利権集団がのさばっている社会では、一握りの高収益産業はわが世の花を謳歌する。おっと、最近では金融業界も大手と中小のあいだにあまりにも大きな情報格差がつき、狭いサークルの中でしか得られない情報を有効に使う企業が利権産業化しているのも、忘れてはいけない。

こういう産業がなぜ万年高収益でやっていけるかと言えば、本来その他大勢の人びとのところに入っていくべき収益まで吸い上げているからだ。アメリカは、企業利益率は史上最高水準を維持しながら、今は国民の3割、やがて半数が福祉に依存しなければ食っていけないというすさまじい分裂を表面化させることによって、空中分解するだろう。

Follow me on Twitter

Follow me on Twitter

Sorry, the comment form is closed at this time.