現在の金融資本市場の動き:シティ・グループ解体への動きが始まったことに現れているように、ドル危機へ向かうシナリオは確実に水面下で進行していると考えて間違いない。

昨年(2008年)の9月15日にリーマン・ブラザーズが破綻(*リーマンを救済しなかったことには、日本の金融市場に関係した思惑があるとの指摘もある!)

して米国で金融危機が再燃する以前から、信用収縮が進む過程で米国に資金が還流していたことでユーロ、資源国通貨、新興国通貨に対して一時的にドル高が進んでいたが、ここにきてドル安傾向が強まる要因が増えている。

ユーロ・ドル相場はそれまで1ユーロ=1.3ドル超の水準が上値抵抗になっていたが、12月11日にこれを突破してから急激なユーロ高・ドル安になったものだ。それに伴い、金相場も急伸し、700ドル台前半から17日には880ドル前後にまで一気に急伸した。

(1月30日現在の相場は、1ドル=89円、1ユーロ=1.29ドル)

ただ、2008年末にはバラク・オバマ政権の成立を間近に控えて危機脱出期待が高まり、株価が底堅く推移するとともにドル安も一服した。実際、新政権の政策が軌道に乗れば大型の公共事業が実施されることで財政面から有効需要が創出され、GDP(国民総生産)が押し上げられることで一時的に景気がわずかに持ち直す可能性は否定できない。

しかし、政策効果が切れてしまえば景気下支え要因が失われてしまい、また財政赤字(州政府と連邦政府の財政赤字合計が日本円にして6、000兆円以上)もさらに飛躍的に膨張することで、ドル危機が顕在化していく。

<08年末にアメリカはついに「量的緩和」に踏み切る>

ドル独歩安が始まる要因は、いうまでもなく12月15~16日の米連銀の首脳が集まって開催される、FOMC会合でFRBがFF金利の誘導目標を0.75~1%引き下げて0.25~0%として事実上のゼロ金利にし、また量的緩和政策の実施を公式に決定したことである。これまで、FRBは「3月危機」の際には「国債貸出制度」を実施して住宅ローン担保証券(RMBS)を担保に米国債を融資することにし、11月には「CP(コマーシャルペーパー)購入制度」を創設し、そして経営破綻したAIG(アメリカン・インターナショナル・グループ)の優先株を引き受けるなど、強力な流動性供給策を推進していたことで、実質的には量的緩和策を実施していたといえる。

それにより、FRBの資産規模(バランスシート)は既に2兆ドルを優に超えて間もなく3兆ドルに達する勢いとなっている。それでも表向きはまだ短期金利が存在していたので量的緩和策は採用されていなかったことになっていたが、今回の決定を受けて、これで名実ともにそうした政策の実施を“宣言”したことになる。

そうした、いわば、「非伝統的な政策」を実施することにしたのは、いうまでもなく、米国の金融システムを支えきることができないほど状況が悪化しているためだ。一部の識者からは、ゼロ金利にしてしまうと資本超過国から資金が円滑に流入しなくなる恐れがあり、流動性をしっかり供給すれ金融システムが動揺することはないのでそこまでする必要はないのではないかといった指摘をする向きもいる。

しかし、米国の税収の減少や金融危機対策、景気対策その他によりすごい勢いで財政赤字が増大しており、これからさらに膨張していくのが避けられない中で、そうしなければ米国債の利払い費が増えてしまい、赤字がさらに膨れ上がってしまうのでゼロ金利を導入せざるを得ない。

実際、積極的に利下げを推進していたにもかかわらず、長期金利は財政赤字の増大が警戒されたことで、新発10年債利回りで3%台半ばで高止まりしていた。それが、FRBが11月半ばに長期債を買い取ると宣言すると――今回のFOMCの会合でそれを正式に決めたが、実際にはこの時から密かに買い入れていたという――、一気に2%台前半に急落(相場は急伸)している。(同じく14日現在では、2.21%)

国内の輸出産業をテコ入れするために人民元を切り下げていることもあるが、中国も積極的に米国債を買い支えている。中国は、昨年9月末には日本を抜いて世界最大の米国債(外貨準備)保有国になり、さらに10月末には日本がほとんど増えていないにもかかわらず、一段と保有額(外貨準備)が増大している。米国の世界覇権が動揺している現在では、「次の覇権国候補?」である中国の動きは足元のグローバルな金融情勢だけでなく長期的な視点からも非常に重要である。

ただ、従米路線を突き進む日本がこの間、ほとんど米国債を買い支えていなかったというのも不可思議であり、親米的な財務官僚による日銀支配の構図が崩れているのかもしれない。もしかすると、不透明な交付金を当てることで密かに買っていたことも考えられるが、今回、日本政府は景気対策に高橋洋一氏が指摘していた「埋蔵金」を当てることを明らかにしているので、米国債を買い支える余裕がなかったのかもしれない。

<世界中で財政出動による景気回復の大合唱が始まったが、、、>

ほんのちょっと前まで、もう時代遅れだとまで言われた大規模な公共事業を打ち出して景気下支えを図るケインズ主義に基づく有効需要創出政策が、再び、日本に限らず世界的な潮流となっている。

中国では11月10日に2010年までに総投資額4兆元(約57兆円)に及ぶ景気対策を発表したのに応じて各23省向けにかなり大規模な予算を組んでおり、200兆円に達するといった指摘も見受けられる。なにしろ、中国は08年3月末現在で1兆6,822億ドル(約171兆円)もの外貨準備高を誇っている。9月半ばから米金融危機の再燃により信用収縮から米国に資金還流が進んだことで、人民元安・ドル高圧力に対処するためにある程度減ったようだが、それでも世界でも群を抜く規模を誇っており、公共事業の原資には事欠かないのだろう。

それにより、経済・金融面では米国と中国との一体化がますます進むことになり、中国としては「太子党」(米国に留学して企業を興した共産党幹部の富裕な子弟たち)に代表される権力者が自分たちの権力や財産の喪失を恐れて、米国が崩れると懸命に買い支えるという関係から逃れられなくなる危険性も秘めている。

ただ、中国としては米国債を懸命に買い支えても、これまで投資してきて巨額な損失を被ったことで、中国投資公司(CIC)などの政府系ファンドが米系金融機関を買い支えることはなくなっている。彼らは、2007年の相場のピークのときにブラックストーンに出資したことで、一度痛い目を見ているからだ。中国政府内部にも積極派と消極派の二つの派閥が存在する。

そこで、資本不足の穴埋めをするにはどうしても日本の金融機関に出資してもらわなければならない。例えば、モルガン・スタンレーについては、株価が急落したことから当初の条件を変更したうえで、三菱UFJフィナンシャル・グループも優先株の取得と引き換えに90億ドル(9,500億円)出資することになり、実際に9月29日に資金が払い込まれた。ところが、それから9-11月期決算では23億7,000万ドルもの赤字を計上しているので、それこそ出血が止まらない状態になっている。

それにより、同社が抱えているCDS(クレジット・デフォルト・スワップ)の取引の清算がなかなか進みそうもない。

そして、1月に発表された、シティ・グループの大きな柱を形成していた、「スミス・バーニー証券」の分割、モルガンスタンレーとの合弁会社への統合、という動きで、勢いあせってモルスタに出資した三菱は大きく罠にはめられた可能性も出てきている。

今後、三菱の出資がどの程度希釈化されるかが注目のマトとなろう。

<年金基金がGSE(Government Sponsored Enterprises)債投資で世界中の高齢者が悲鳴を上げるのでは?>

GSE債投資により、日本の年金運用団体や共済組合が運用している年金基金が大きな損失を被ることになる可能性が心配される。こうした基金の多くはリーマンやモルスタのような外資系証券会社を介してファニーメイ(米連邦住宅抵当公社)やフレディマック(米連邦住宅貸付抵当公社)が発行した機関債やそれらが保証しているRMBS(住宅ローン担保証券)、さらにはそれを組み込んだCDO(債務担保証券)にCDSをも加えた仕組み債で運用している。それが、早ければ09年から、遅くともオバマ政権下でわずかに景気がやや浮揚した後の平成10年後半以降にはあちこちで“爆発”を起こすことになる。

信用組合や信用金庫、地方銀行、各NPO団体、さらに大学、それに一部の宗教法人も含まれるが、こうした運用を行っていた組織が巨大な損失を出すことになると思われる。米国ではカルパース(カリフォルニア州職員退職年金基金)をはじめ各州の職員の年金運用団体が巨額の損失を被っている。

特に「401k(確定拠出年金)」で運用している人たちが多くの損失を出しており、もはや運用資産がほとんど残っていない向きが多いという。にもかかわらず、日本では政府が末端の組合員や企業の従業員の年金運用にこれを奨励しており、竹中平蔵元総務相や経済評論家の勝間和代氏といったところがその手先となってさかんに宣伝活動をしている。

大学法人では、これまででは11月になって駒澤大学だけが110億円の損失を出したことが、インターネット上に流れたことで明らかになったが、かなり深刻な状態になっているらしい。慶應義塾大学も外債投資で08年3月時点で225億円もの損失を出していることが報じられたが、その後、株価がさらに下がっているので一段と損失額が膨れ上がり、1,000億円程度に達しているのではないか。投資したものは全て消失したと考える必要がでてくるのかもしれない。

おそらく、日本の厚生年金の運用資金は158兆円ほどの規模があると思われるが、このうち80兆円ほどが毀損している可能性も考えられる。

為替が1ドル=120~130円の時にこうしたファニーメイやフレディマックが絡んだ機関債やRMBS、CDOやCDSに投資しているが、その後円高・ドル安となった分だけでもかなりの損失はずである。財務省がある程度の損失については発表しているが、それ以外にも年金運用団体がかなり外債運用で大失敗をしており、それについてはいっさい発表しておらず、現在まで表面化していない。

ところで、11月18日に山口剛彦元厚生省事務次官夫妻が殺害され、さらに同日に吉原健二元同省事務次官夫人が重傷を負った事件が発生したが、両人とも小泉純一郎元首相が厚生相だった当時の年金課長だったことが知られている。

おそらく、事件の背後には厚生官僚を中心に運用に関わっている財務官僚も含めて、その天下り組織の中で大きな問題が起こっていたのだろう。損失をめぐり責任の“擦り付け合い”が起こると憎悪の念が衝突してしまい、“血が噴き出す”ことがよく見受けられる。中小企業でも、財テクその他で失敗して数億円単位の損失を出してしまうと、オーナー社長の一族の間で激しい責任の擦り付け合いが起こるのと同じようなものであり、それが国家レベルの次元で噴出したものと見なければならない。

運用団体に巣食っている天下り官僚が外資系証券会社に運用を委託していたが、その証券会社には巨大な暴力団(稲川会)が関与していたとの情報もある。

30年前に飼い犬が保健所で殺された復讐のために殺害したなどと、くだらない理由である人物を犯人に仕立てて自首させることで事件の幕引きをしてしまったが、

このように事件を隠してしまうことはこれまでもたびたび見られたことだ。マスコミもまた、当初は「年金テロ」とか大きく報道していたのに、事件の実行犯だと自首してきた小泉某という男が登場したとたん、一切「年金テロ」という報道をしなくなった。

逆に必死に年金テロの可能性を否定にかかっているのがかえって怪しい。

<日米金融当局は共犯関係>

2008年には、我が国では、善良な高齢者を騙して、高額の金を銀行口座に振り込ませるという、手の込んだ詐欺が横行したが、日米の金融当局、あるいは、アメリカの大銀行とその下請けの日本の大銀行や、個人投資家の関係も似たようなものかもしれない。

奇しくも年末になってアメリカでは、ウォール街の名士による巨額な投資詐欺事件が発覚し、ユダヤ系の慈善団体の幹部たちが、大金を典型的な「ネズミ講」につぎ込んでいたことが発覚したが、日米の「帝国マネー循環」はもっと構造的なものである。

日本の多くの一般個人は米国に見透かされ続けて、『グローバル・ソブリン・オープン』のような外債投信を大量に買わされて大きな損失を被っている。「リスク回避のための分散投資」といった大義名分が標榜されて望ましい投資姿勢だとされたが、本当は米国がその手先や財務官僚を動員して巨大な借金のツケを背負わせるために多くの日本人を欺いてきたのであり、最初から投資資金を返済する気などなかったのである。

とはいえ、1980年代半ばから最大の対米証券投資を行っていたのは生保に代表される機関投資家であり、財務官僚から「行政指導」という名の“政治的脅迫?”を受けることで米国債投資を続けさせられていた。

現在、最大の機関投資家といえば農林中央金庫であり、この巨大な金融機関は10月に7-9月期決算を発表している。 そこでは、ファニーメイやフレディマックが発行した機関債に5.5兆円投資していたはずだったのが、2.1兆円しか保有していないことになっていた。時価会計により減損処理をしたのであればこれまでに巨額な赤字を計上しているはずなので、実際には“抜け解け合い”を行って取引そのものの契約が最初からなかったことにしたものと見られる。

農中は、日本の外資系金融機関のセールスから、「ゴミ箱のように何でも買ってくれる」と揶揄されていたが、農中の経営陣が最後まで「証券化商品への投資をもっと増やすつもりだ」と言っていたことは、欧米のメディアでも驚きをもって報じられた。

それほど、農林中金の異常さが世界の金融関係者の注目の的となっていたのである。

農林中金は、それ以外にもCDOやCDS、RMBSに8.6兆円もの資産があることを明らかにしているが、それでも少なめに発表していると思われるので、実際には10兆円以上の焦げ付き資産を抱えていると見るべきであり、政府としては公的資金を注入して支援しなければならないはずだ。水面下ではみずほフィナンシャル・グループとの合併に向けた交渉が進んでいるとも言われている。農林中金を直接助けるために10兆円もの資金を拠出するのでは問題となり得るが、合併を支援する目的でみずほグループに出すのであれば名分が立つのである。

しかし、農業協同組合連合会(農協、JA)の幹部をはじめ、関係者が無傷で済むはずがない。1兆円もの資本注入を行うための資金を調達するために債券を発行するにあたり、下部組織が無理やり引き受けさせられるといったことが起こっている。

こうした地方の有力者の間では、小泉政権下で公共事業が大幅に減らされたことで地方経済が疲弊したことでも不満が高まっている。(自民党の国会議員諸氏も小泉・竹中改革:新自由主義に対する時代認識がもっと必要なのだが、どうも怪しい。)

以前はこうした地域は、自民党の集票基盤だったが、現在では民主党を支持する風潮が強く、実際、07年7月29日に行われた参院選では自民党が絶対的に強かった山陰のような日本海側を中心とする地方圏で有力な自民党候補者が落選した。そこで今回、麻生政権は前述のように密かに景気対策も兼ねて大規模な公共事業を復活させて日本経済を下支え、あわせて解散総選挙に対処しようとしている。

<注目すべきは米国の長期金利の動向>

米国でもオバマ次期大統領が12月8日に経済対策を発表し、大型公共事業を打ち出して250万人――その後、50万人上乗せした――もの雇用を創出することを表明している。おそらく、3兆~5兆ドル(総額300兆~500兆円)規模の大型の公共事業を打ち出さないと実体経済の悪化を食い止めることができないのではないか。米国では高速道慮や橋梁といった社会インフラの老朽化が非常に深刻な状態にあるだけに、公共事業を行うには事欠かない。米国経済は07年7-9月期の実質GDP成長率が前期比年率マイナス0.5%とわずかにマイナス成長に転落し、10-12月期にはかなり大幅なマイナス成長に落ち込んでいるのは間違いなく、マイナスでの推移が09年1-3月期までは続く公算が高い。

その後、大型の公共事業が打ち出されることやこれまでの大量の流動性対策が効果を発揮することで、とりあえず半年から1年程度持ち直してわずかにプラス成長に浮上する小康状態になる可能性も考えられる。

足元ではFRBが米国債を買い取ると表明すると長期金利が急低下(債券相場が急上昇)するあたり、なぜだかトリプルAの米国債が依然として国際的に信任されているので、すぐにはドル危機が到来することはない。むしろ、次期政権が大規模な景気対策や金融機関を救済するために大量の米国債を増発し、それをFRBが引き受けることで信任が薄れていくことで、ドル危機のマグマが貯まっていく。

また、足元では資産デフレ圧力が強まっているが、景気がやや持ち直すことで需要が回復することもあって商品市況が上昇していき、コスト・プッシュによりインフレ圧力が出てくれば、そうした面からも長期金利が上がりやすくなる。

<オバマ次期大統領はネオコン派と源流が同じウルトラ極左過激派?>

ところで、当初は、米国ではオバマ次期政権が、自身の出身母体である労働組合を中心とするリベラル派の意向を汲んで中国に対して通商面で圧力を強化し、人民元に対する切り上げ圧力を強めると思われていた。長期的な視点では、米国が家計部門の過剰債務や政府部門の防衛費、社会保障支出の増大から経常赤字を積み上げるのに対応して中国が貿易黒字を増やしていく状態を続けるわけにいかず、人民元が大幅に切り上げられていかざるを得ない。そのためのいろいろな水面下での駆け引きが現在、米中で行われているところである。

とはいえ、少なくとも当面は米国としては米国債を中国に買い支えてもらわなければ生きていけないため、そうした動きは表向きは中断されている。次期政権での経済担当閣僚には、デイヴィッド・ロックフェラーの直系の子分であり、長らくトライラテラル・コミッション、(TC、旧米欧日三極委員会)の委員長を務めたポール・ボルカー元FRB議長が新設される経済回復諮問会議の議長に就任し、さらにその直系のティモシー・ガイトナー・ニューヨーク連銀総裁が財務長官に就任することになった。

それにより中国との連携を深めることで、人民元の切り上げ要請を棚上げにして金融市場の動揺の沈静化を図ろうとしている。

経済・金融面を担当しているTCと並んで、デイヴィッド・ロックフェラーが創設した外交・安全保障面を担当しているCFR(米外交問題評議会)からも、副大統領にジョセフ(ジョー)・バイデン上院外交委員長が就任し、ロバート・ゲーツ国防長官も現ジョージ・ブッシュ共和党政権から留任することになった。

そのCFRを率いているのがズビグニュー・ブレジンスキー元大統領補佐官(ジミー・カーター政権のブレイン)であり、この人物が11月5日の大統領選挙で当選させるべく、デイヴィッド・ロックフェラーに取り計らったことで、オバマ上院議員が次期大統領に就任することになった。

ところが、ここにきてオバマ大統領とミシェル夫人がデイヴィッド・ロックフェラーの意向に従わないようになっている。11月5日に大統領選挙に当選してからヒラリー・クリントン上院議員を国務長官に起用することを正式に発表するのに時間がかかったのも、夫人が徹底的にその就任に反対したことがその背景だとされている。 次期大統領夫妻の背後には民主党のシカゴの労働組合から構成され、リチャード・デイリー2世を中心とする「シカゴ・マシーン」の勢力がいるが、そうした勢力が次期閣僚に入ろうとして激しく抵抗したものの、結局抑え込まれたようである。

12月9日にオバマ大統領の地元イリノイ州のロッド・ブラゴジェビッチ州知事が後継上院議員の指名をめぐり汚職の容疑で逮捕されたのも、そうした勢力を排撃しようとしたからに他ならない。またそれと同時に、黒人最大の政治勢力であり、今ではマーティン・ルーサー・キング牧師の系譜を引くジェシー・ジャクソン師の子息が抑えている「NAACP」に打撃を与えて身動きが取れないようにしたのだ。

ヒラリー・クリントン次期国務長官もニューヨークの労働組合を地盤としているが、これはシカゴの組合とは系統が異なる。ニューヨークの組合は港の荷揚げ作業に従事している“沖仲士”と関係があると思われるため、地域を管轄するマフィアとも深いつながりがあると思われる。それにより軍需産業とも繋がりがあるため、大統領選挙での民主党予備選挙をめぐり、イスラエル・ロビーの支援を受けていた。ある意味では、大激戦を演じた先の予備選挙は米国を代表するニューヨークとシカゴの二大労働組合の争いでもあったのである。

ところで、オバマ大統領には本当は「ウルトラ過激派」だという説が根強くある。

1970年代の過激派の「ウェザーマン」にいた、ウィリアム・エイアーズというシカゴ大学教育学部教授や、「資本主義は悪である」と主張していたマクシン・グリーンという女性教育学者との関係からそのように言われているようだ。

かつて、60年代後半から70年代にかけて、「マルコムX」の理念を受け継いだような、黒人による民族解放運動や黒人解放闘争を繰り広げていた「ブラックパンサー党(黒豹党)」の“白人版”のようなものだ。おそらく、オバマ次期大統領はこうしたマルクス主義の過激派の活動家たちと知人の関係にある。この組織自体は70年代半ばに崩壊したことになっているが、実際には89年に「新ブラックパンサー党」が現れるなど活動自体は受け継がれていたようであり、今でもエイヤーズ夫人のバーナリー・ドーンあたりが密かに活動しているのではないか。

もっとも、ブラックパンサーが今では忘れ去られた存在と化しているように社会的にはそれほど影響力がなくなっているが、それでもネオコン派と争う際にはかなり影響力を強める傾向がある。というのは、この運動は根源的には社会的な介入により人間の遺伝的な形質を改良することで人間社会を改造することを提唱している「優生学(ユージェニクス)」だからである。「優生」とは、劣っている遺伝子を消滅させて優れたものだけを残すことを目的としたものだ。

この学問自体は古くは19世紀半ば過ぎにフランシス・ゴルトンによって始まったが、50年代以来、米国のリベラル派が築き上げた偉大な学問的成果とされている「行動科学」に属するものとして発展した。マックス・ウェーバーの米国型の英語訳で有名なタルコット・パーソンズが「社会学」を完成させたが、行動科学もその一部といえる。こうした思想が1930年代以降の「ニューディーラー」の基盤となったのであり、60年代に米国経済の黄金期(ゴールデン・シックスティーズ)が出現するとともにケインズ経済学が全盛となったのもこうした社会情勢を反映したものである。

この時代には人為的な経済政策を駆使することで「人間の頭脳が景気循環を克服した(つまり、不況にはならないということ)」などと、まさに「神(自然の法則)をも恐れぬ」風潮が知識人階級の間で蔓延した。

いうまでもなく、こうした行動科学はフランクリン・D・ルーズベルト政権以来、リベラル派の支柱として民主党の主流派を形成した。70年代後半にはジミー・カーター政権の“軟弱外交”を批判してその一部が共和党に寝返って「ネオ・コンサーバティブ(ネオコン)派」を形成し、80年代のロナルド・レーガン政権の主流派を形成して「悪の帝国」ソ連に対抗するために軍拡路線を推進した。

2000年代の現ブッシュ政権下でもこの勢力が主導権を握ってイラク戦争に突き進んでいったのは周知のことだが、「人為的に遅れた民族の国家や社会の改造をして近代的な民主主義国家・社会を根付かせる」というのは、まさに太平洋戦争で敗北させた日本を占領し、近代的な民主国家に生まれ変わらせたことをイラクで再現しようとしていたことに他ならない。

いわば、民主党リベラル派のウルトラ過激派勢力と共和党のネオコン派は、源流を遡るとともに共通しているわけである。

おそらく、シカゴの底辺の活動家の間ではこうした優生学的な思想が残っており、そうした思想をオバマ次期大統領が受け継いでいることが権力者層の間で知られるようになったのではないか。つまり、次期大統領の思想はかつてのニューディーラーはもとより、源流をたどれば現在の共和党のネオコン派ともつながっているということだ。ただ、民主党に残ったウルトラ過激派は「極左」であるのに対し、共和党に転じたウルトラ・ユダヤ主義としてのネオコン派は「極右」であり、政治的な立場では正反対であるため、両者は激しく対立することになる。いわゆる極右と極左は源流は同じであっても激しく憎悪し対立するもののようである。

<オバマの外交顧問として浮上したブレジンスキーの姿が見えないが・・・>

オバマ次期大統領を見出したのは、デイヴィッド・ロックフェラーの支持でTCを設立し、今でもCFRの最高幹部を務めているブレジンスキー元大統領補佐官だ。

この人物は60年代の米北東部の名門8大学で構成されるアイビー・リーガーズの活動家たちに影響を与えたのであり、極左でありながら同時に極右活動家であったといえるだろう。

カーター政権下で大統領補佐官であった時を除いて89年までコロンビア大学教授だったが、そこで学んでいた次期大統領を直接教えたわけではないにせよ、20歳の頃から目をかけていたらしい。そうした経緯があり、そこで40歳代になってから次期大統領として擁立することをデイヴィッド・ロックフェラーに進言して認めさせたのだろう。

ちなみに、ディック・チェイニー副大統領やカール・ローブ元次席補佐官・上級顧問は三流大学で右翼学生運動家のような存在だった。そうした勢力やニューヨークのユダヤ系の富裕層はブレジンスキー元補佐官のような左翼活動家を非常に嫌っているようだ。ヘンリー・キッシンジャー元国務長官もネルソン・ロックフェラーが育てた穏健的な共和党の一派である「ロックフェラー・リパブリカン」だったので嫌われたが、元補佐官の嫌われ方はそれ以上である。今回の大統領選挙で黒人候補が当選したことでブレジンスキー戦略が奏功したといえるが、その後、“ウルトラ・イデオロギー”の実態が見えてきたため、ネオコン派やニューヨークの金融財界は嫌悪感を抱いているのだろう。とはいえ、“ウルトラ活動家”であるだけに熾烈な闘争に挑んでいく意気込みがあると思われ、実際にリベラル派の活動家として有名なミシェル夫人は極右のネオコン派とそれこそ“ガチンコ勝負”を繰り広げるのではないか。

とはいえ、イラク情勢の混迷化により世界全体を米国型の自由主義・民主主義社会に改造するというネオコン戦略が破綻したのも紛れもない事実である。最近、カナダ人女性ジャーナリストのナオミ・クライン著『ショック・ドクトリン――惨事活用型資本主義の勃興』がにわかに注目を集め、欧州の知識人も読んだらしい。そこでは、ミルトン・フリードマンがケインズ主義に反対して「真の変革は危機的状況によってのみ可能となる」と述べたが、これを最も危険な思想と見なしている。近年の人権侵害は反民主主義的な残虐行為と見られがちだが、実際には民衆に恐怖心を植え付けて反抗心を喪失させるために綿密に計画されたものであり、急進的な市場主義改革を強行するために利用されてきたと主張している。目的を達成するために「9.11同時多発テロ事件」まで引き起こして戦争状態を引き起こし、それが失敗して世界中から非難を浴びている中で、まさにネオコン派の“自己嫌悪”の理論とでもいえるだろう。

<極左的な公共事業か、極右的な戦争経済か>

これから米国では不況がさらに深刻化して恐慌状態に陥っていき、戦時統制経済になっていく可能性が高いが、こうしたウルトラ急進的な社会改造主義が衰えていくことはないだろう。それがオバマ政権が標榜している極左的な大型公共事業になるのか、極右によるウォー・エコノミーになって現れてくるかの差に過ぎない。オバマ次期政権による大型公共事業政策がうまくいかなければ、イスラエル・ロビーによって擁立されるヒラリー・クリントン政権に代わって戦争が遂行されていくことになるのだろう。

<ウォール街金融勢力とオバマ政権の関係>

オバマ次期政権の閣僚の人選を見るうえでもう一つ指摘すべきことは、シティ・グループを抱えている現当主デイヴィッド・ロックフェラーに対し、その後継者でありロックフェラー家の本家出身にしてその対抗勢力であるジョン・D・ロックフェラー4世(通称ジェイ・ロックフェラー)の勢力が弱体化していることだろう。直系の傘下のゴールドマン・サックスは欧州ロスチャイルド系金融資本と提携し、積極的に新興国や資源国に投資して中国の胡錦涛国家主席の出身母体の共産主義青年団(共青団)やロシアのウラディーミル・プーチン大統領(当時、現首相)に接近してきた。

それにより、イラク情勢の混迷や06年11月の中間選挙で与党共和党が大敗したのを追い風に現ジョージ・ブッシュ政権下でネオコン派を排除し、ジョシュア・ボルテン首席補佐官とヘンリー・ポールソン財務長官を重要閣僚に送り込んだ。07年8月半ばから始まった金融危機でも、ゴールドマンは当初は金融株を売り崩してシティが窮地に陥ったのとは裏腹に莫大な利益を上げ、同年9-11月期には史上最高の経常利益を計上した。それにより政治的な発言力をさらに強め、CFRを率いているブレジンスキー元補佐官と提携してオバマ上院議員を次期大統領候補に擁立していたのであり、直系でリベラル指向が強いジョン・エドワーズ元上院議員がシカゴ・マシーンとともに行動していた。

それが、ここにきて11月頃から急速にその勢力が衰退しており、ゴールドマンの直近の08年9-11月決算は21億2,100万ドルの赤字に落ち込んでしまった。エドワーズ元議員は08年の大統領選挙での予備選挙で早々と撤退し、5月にはオバマ次期大統領を支持する姿勢を打ち出した時点では副大統領候補に擁立されると思われた。ところが、その後不倫疑惑で社会的に非難されてしまい、8月8日にはそれを認めたことで副大統領候補に就任できなくなった。それでも司法長官のようなポストなら入閣できるかと思われたが、結局それも実現せず、それによりジェイ・ロックフェラーの勢力はまったく次期政権での足場を失うことになってしまった。

今回の次期政権下での経済閣僚にはジョセフ・スティグリッツ元CEA(大統領経済諮問委員会)委員長の系列も全く入閣できなかったが、おそらく、同氏を激しく嫌っていたラリー・サマーズ元財務長官がこれに反対したのだろう。また、ビル・クリントン政権でその前任者のロバート・ルービン元財務長官は入閣する以前にはゴールドマンの会長だったように、かつてはジェイ・ロックフェラーの系列だった。しかし、最近では10年ほどもシティ・グループで共同会長を務めているように、デイヴィッド・ロックフェラーの直系となっており、同グループ救済に向けて取り組んでいる(ただ、最近では経営不振の責任をとって辞任することになったが)。

デイヴィッド自身は、それこそ“なりふりかまわぬ”姿勢で直系のシティを救済しようとしている。その意向を受けたものと思われるが、11月24日には財務省とFRB、FDIC(米連邦預金保険公社)が共同で損失が一定額を超える分を政府が肩代わりすることで不良資産3,060億ドル(約30兆円)を保証し、合わせて200億ドル(1兆9,000億円)もの公的資金を注入する救済策を打ち出している。自動車大手ビッグスリーの救済策をめぐり難航しているのとは対照的に、実に迅速に政策決定が行われた。リーマンの経営者から、恨み節が出るのも無理がない。

そこで注目されるのが、ゴールドマンがシティを併合することに失敗したことだ。9月21日にゴールドマンがモルガン・スタンレーとともに銀行持ち株会社に転換することがFRBから承認されたが、このうちモルスタはFRBから直接融資を受けられるようにするためだったと思われるのに対し、ゴールドマンについてはシティの併合をにらんでいたのだろう。投資銀行の最大手としてこれまでは巨利をむさぼってきたものの、経済・金融環境が激変した今日では従来の業務体系ではリスクが高すぎることを警戒したこともあっただろう。

ところが、ゴールドマンのこうした動きに対して、シティを必死に守ろうとしているデイヴィッド・ロックフェラーの逆鱗に触れたようであり、それが今回、次期政権にジェイ・ロックフェラーの系列が全く入閣できなかった背景になっている可能性が高い。

また、次期政権下ではガイトナー次期財務長官とサマーズ元長官がNAFTA(北米自由貿易協定)の賛成論者であるのに対し、ヒラリー次期国務長官をはじめクリントン前大統領の系列は東海岸を地盤としているだけに反対派である。次期大統領夫妻も労働組合を地盤としているだけに、雇用が奪われかねないことから反対派だろう。ガイトナー次期長官はTC直系だが、サマーズ元長官も含めてTCやCFRの路線に近いことがうかがわれる。外交・安全保障面ではイスラエルへの支援をめぐり好戦的になるか、国際協調路線を重視するかで割れるのは容易に想像がつくが、そうしたNAFTAをめぐる問題でも路線対立が表面化する可能性がある。ただ、NAFTA推進派のビル・リチャードソン元エネルギー長官が商務長官への就任を辞退したことは微妙な影響が出てくることが予想される。リチャードソンはニューメキシコ州知事であったヒスパニック系である。

<イスラエル・ロビーが民主党に再び浸透>

このように、オバマ次期政権の閣僚の人選をめぐり、前述のようにデイヴィッド・ロックフェラーがシカゴ・マシーンやジェイ・ロックフェラーの系列を排除するためにイスラエル・ロビーと再び提携した。それによりユダヤ系被差別民の家系の出自で、同国のメナヘム・ベギン元首相が創始しデイル・ヤシーン事件など数々のテロ事件を引き起こした悪名高き「イルグン」出身のラーム・エマニュエル下院議員が大統領首席補佐官に就任することになった。

また、ミシェル次期大統領夫人が強硬に反対していたにもかかわらず、ヒラリー・クリントン上院議員も国務長官に起用されることになった。しかし、こうした人事を受けて、バイデン次期副大統領やゲーツ国防長官といったCFR直系組がいかにも不愉快そうな顔をしていたものだ。おそらく、両者の対立を受けて、その中間勢力であるハリー・リード上院院内総務が影響力を強めるのではないか。いずれにせよ、オバマ次期政権をめぐり、成立する以前から分裂の様相が見えてきたといえるだろう。

両者の対立に埋没される形で、オバマ大統領は身動きが取れなくなる可能性も考えられる。ジョン・F・ケネディ元大統領がそうだったように、国民の人気は高くても思い通りの政策を実行することができず、主要閣僚やその背後の勢力との対立を深めながら政治の表舞台から消えていく可能性が高い

大規模な公共事業を発動することで無理やり景気を押し上げてもごく短期間にGDP成長率でわずかにプラス成長に浮上するに過ぎず、その後の反動もあって「恐慌(ディプレッション)」に陥ることで、責任をとらされることになるのだろう。その場合は、それ以前にはバイデン次期副大統領やナンシー・ペロシ下院議長も辞任しているか、大統領就任を固辞することで、その次の大統領にはヒラリー国務長官が昇格していくのではないか。

それにより、フランクリン・D・ルーズベルト政権をほうふつとさせるような強権政治に突き進んでいくことになる。これから、米国は社会主義的なネオ・コーポラティズムによる統制経済体制に移行していくのである。それは労働組合も合意するなど“下”からの合意を取り付ける形になり、企業が相次いで国有化されて資産も国家に接収されていくため、資産家や経営者としては受難の時代を迎えることになる。

<ネオコン戦略で核兵器を含めた戦争が引き起こされ米国は墓穴を掘る可能性も>

ヒラリー国務長官はニューヨークの労働組合を地盤とするイスラエル・ロビーであり、また景気下支えのためにウォー・エコノミーも取り入れていかなければならないので、大統領に就任するとイランを爆撃するなど“小競り合い”程度の戦争は引き起こしていくだろう。とはいえ、バイデン次期副大統領やゲーツ国防長官といったCFR系はネオコンと対立する「リアリスト」の系譜に属し、無謀な大規模な戦争の実施に反対しているため、同ロビーが権力を大きく行使でき得る状況にはない。

このため、これから米国はイスラエルの国家そのものの存亡を図っていくとはいえ、勢力を拡大していくことなどまずあり得ない。

おそらく、これから3~10年以内に日本以外の国で初めて核爆弾が使用されることになるのではないか。世界の“火薬庫”といえば中東か、北朝鮮を抱える極東だが、中国の勢力圏内である極東ではなく、取りあえず中東でそれが実現する可能性が高い。 人々の間で憎悪の感情が極限にまで高まると核ミサイルを発射することがあり得るが、極東の朝鮮半島では民族同化意識が強いのに対し、中東ではイスラエルとパレスチナに同族意識を抱くイスラム教徒だけでなく、王室政府をはじめ親米政権と一般民衆に支持されたイスラム原理主義勢力、さらにはスンニ派とシーア派といった対立の構図が複雑に入り組んでおり、紛争の火種に事欠かないからだ。

またそれ以外にも、インドとパキスタンでも両国間で憎しみが激化しているので、核ミサイルの撃ち合いをする可能性がある。現在ではインドではマンモハン・シン国民会議派政権が国内でヒンズー教徒とイスラム教徒との和解を進めているが、同国でヒンズー・ナショナリズムを地盤とするビハーリー・バジパイ前政権を排出した野党の人民党が、パキスタンでもナワズ・シャリフ元首相の系列であるムスリム連盟が政権を握るとその可能性が出てくる。

しかも、その核兵器がイランやエジプト、サウジアラビアといった国々にも自動的に転移していく。イランの核開発問題に見られるように、既にこれらの国々は増大する人口に見合った電力需要を賄うといったことを名分に原子力の開発に動いているため、中東の主要な国々が核保有国になるのに5年も要しないだろう。米国にはもはや、それを食い止める力はないし、その気もない。

オバマ次期大統領が選挙戦を展開している際に公約として掲げていたこともあり、これから米国はイラクではなくアフガニスタンに重点的に派兵していくことになることは間違いない。米国としては、イラクで困難な状況に陥っている中で、戦争経済(ウォー・エコノミー)を推進していく主戦場をアフガニスタンと決めていたようであり、そこにはジェイ・ロックフェラー傘下のゴールドマン系の戦略も含まれている。

もとより、同国についてはイラク戦争とは異なり、01年に「9.11同時多発テロ事件」が起こった直後の10月7日に、国連安全保障理事会から武力行使の“お墨付き”を得て攻撃した経緯があるだけに、国際協調面からも諸外国の賛同や協力を得やすいことも指摘できる。

しかし、ここにきて、イギリスのミリバンド外相が、英ガーディアン紙に、「対テロ戦争は誤解を招く表現だ。ブッシュ政権の対テロ戦争は誤りだった」という寄稿を発表し、テロの脅威には武力で対処というのは安易な考え方だとブッシュ政権の姿勢を批判している。ヒラリー・クリントン国務長官も、指名公聴会での声明で、「ハードパワーだけではなく、ソフトパワーと併せた<スマート・パワー>で望みたい」と発言しており、ブッシュ政権の姿勢から少しは変更されることを示唆している。

とはいえ、それにはパキスタンの協力が是非とも必要になってくるが、同国では今、アリ・ザルダリ政権が反米的な姿勢を示しているので困難な状況になっている。大統領自身は暗殺されたベナジル・ブット元首相の夫であり、親米的な人民党の総裁なので米国に協力しようと思っていても、もとより政治基盤が脆弱な中、国内で反米ムードがかなり高まっているためにそれに抗することが出来ない状態だ。アメリカはアフガニスタンの平定に際して、タリバンの一部と交渉して仲間に引き入れるという、イラクのスンニ派部族に対して使って、一応は成功した手法をとると見られる。この考えは、リアリスト系の支持を得ているようだ。

しかし、問題はパキスタンだ。そこでイスラエル・ロビーの意向を受けて、11月27日にインドのムンバイでモサド(イスラエル諜報特務局)がテロ事件を引き起こすことで、インド国内で反パキスタン感情が高まるようにし、それによりパキスタンが米国に依存せざるを得ない状況を醸成しようとしたのだろう。ところが、そうしたネオコン派による単純な考え方ではうまくいくはずもなく、アフガニスタンへの軍事展開もうまく実行していけるかどうかは不透明である。

<深刻化する中国の環境問題と首都移転の可能性>

一方、核兵器を保有している北朝鮮では米ネオコン派とつながっている国防委員会(軍部)が実権を握っているため、極東でも“嵐”が押し寄せる時期が一時的に到来する可能性が高い。その結果、日本でも防衛論議がさらに高まるだろう。日本のマスコミを騒がしている田母神俊雄氏はそう言った背景もあって活発な動きをしているのだろう。

ところで、08年7月に日本での主要国首脳会議(洞爺湖サミット)で来日した際、ブッシュ米大統領が福田康夫首相(当時)に「北京政府は首都を西安の方に遷都するよ」と耳打ちしたという話が永田町にはある。この時、首相は意味がわからなかったようだが、中国首脳が首都移転を本気で考えているということに非常に大きな意味があった。それは一つには、中国では毎年神奈川県に匹敵するほどの砂漠化が進行しており、特に北京周辺でその傾向が著しいことがある。

ただそれより重要なことは、ほとんどの日本人は知らないことだが、北朝鮮は核兵器を2発以上保有していると思われているが、そのうち1発は中国を向いているため、射程距離2,000kmの外側に出なければならないという事情があるとも言われている。このため、「中原の覇者」としてその中心である西安(前漢と唐の時代は長安)に都を戻すという大義名分の下に遷都をする計画が本当に存在するようだ。

米国はブッシュ政権が任期終盤に実績を遺すために核開発問題で成果を上げる目的から北朝鮮をテロ支援国家指定から解除したが、本当は国務省や政治学者の間では同国の問題は存在しない――というより最初から存在しなかったというのが共通の了解事項になっているらしい。日本など相手にされていないのである。北朝鮮がどのように動いても、関与しないといった姿勢を強めつつある。

そもそも、次期政権下で主導権を握るとされるCFRはリアリズム的な「オフショア・バランシング理論」を標榜しており、これは現地に軍を派遣せずに、外側の世界に対して勢力間の均衡を図ることで覇権を維持するというものであるため、深く関与するはずがない。にもかかわらず、ネオコン派が戦争を引き起こそうとして北朝鮮を暴発させてしまうと、日本としては米国に安全保障を頼ることができないのなら、核保有国になるか、中国との連携を高めるしか道はない。

そうした意味では、ネオコン派が墓穴を掘ることで日本が米国から離れていき、結果として中国による極東での地域覇権や、ましてや世界最大の債権大国にして群を抜くハイテク技術を擁する日本を取り込むことで世界覇権に近づいていく可能性も否定はできない。

「歴史の法則」という大きな観点で見れば、古代ローマ帝国では五賢帝の時代を過ぎて衰退期に向かうにつれて、属州に派遣されていた軍はケルト人の居住区域だったブリタニア(現在の英国)やガリア(フランス)から撤退していったように、覇権国としての駐留軍は後退していく運命なのである。

既に極東では朝鮮半島や台湾を放棄して防衛の前線を沖縄まで退くことになっているが、いずれ沖縄からも撤退してグアム島にまで引き下がっていく。それにより日本は完全に米国の「属国状態」から解放され、独立国になることを求められる。同時に、米国は覇権国としての地位を完全に喪失する。その時は、現在の日本人が考えているより早く来ると思われる。いわゆるパックスアメリカーナの終焉である。

しかし、今の日本の政治を眺めているとその時の備えができているとはとても思えない。

<*参考資料>

元外交官、原田武夫氏はこのような世界的な大きな経済危機の展開を読むには、米国、中国、ロシアといった大国の軍事計画に注目すべきだと指摘している。

以下

(1)資本主義が順調に進まなくなるのは、要するに売り手(供給)と買い手(需要) の間にギャップが出るからである。特に深刻なのが、供給が過剰になってしまう 場合であり、その場合、モノが売れず大変なことになる。

(2)そこで、近現代の世界史の中で、この問題をクリアーするために行われてきた のが戦争なのだ。戦争になれば、大量のモノ(兵器、兵站)が必要になる。

しかも、戦闘によって次々に消費され、消耗していくので、続々と供給すること が、必要になってくる。その結果、供給過剰は、徐々に解消され、資本主義は ようやく立ち行くようになる。

(3)したがって、経済的な困難が景気循環上、あらかじめ想定される場合には、そ れに見合った軍事計画が問題解決のために仕組まれている可能性がある。それ らは予算を伴うものであるため、議会の承認がたいがい必要であり、公開情報 として多数の関係文書があらかじめ積極的に明らかにされることがままある。 したがって、これを事前に入手することができれば、まさにマーケットとそれ を取り巻く国内外情勢を先読みすることができるというわけである。

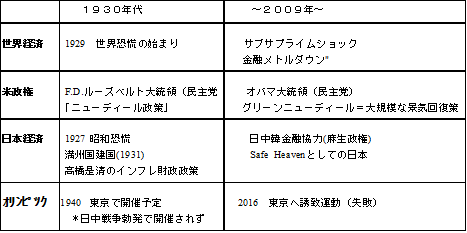

また、原田氏は、現在と1929年の大恐慌前後の歴史の類似性を指摘している。

以下

<History repeat itself>

*日本・朝鮮・中国・台湾を含む極東における有事も充分に考えられることを忘れ ては、ならないだろう。

Follow me on Twitter

Follow me on Twitter

Sorry, the comment form is closed at this time.